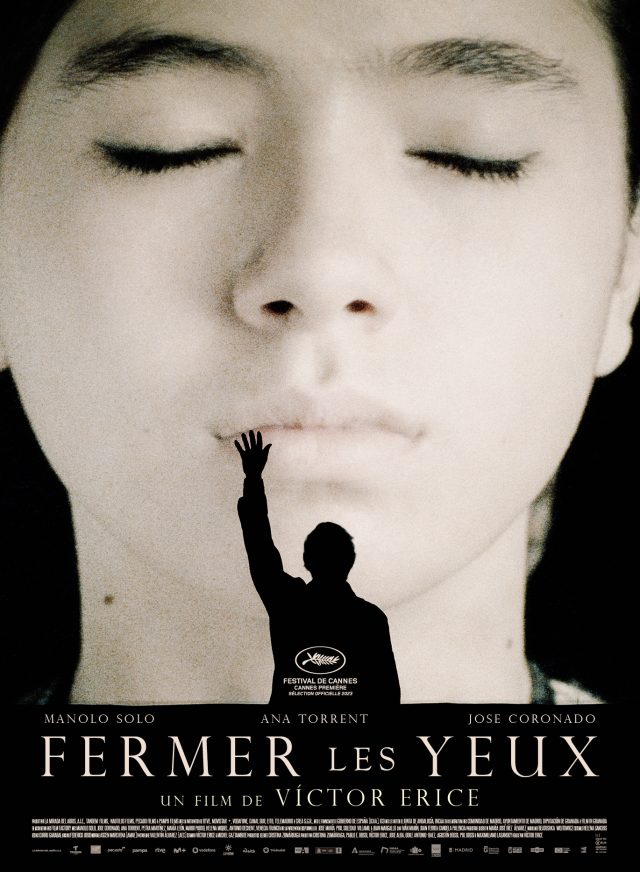

Ne la trouvez-vous pas belle, cette affiche ? Impossible de la regarder sans penser à la photo de Jean-Luc Godard réglant la projection de son film Détective, avant sa projection dans la grande salle du festival de Cannes, en 1985…

Fermer les yeux, de Victor Erice, cinéaste espagnol, se déroule à Madrid et en Andalousie, mais commence à « Triste le Roi » (en français dans le texte), sur le tournage d’un film resté inachevé à cause de la disparition subite, une nuit, de Julio Arenas, l’acteur principal.

Trente ans plus tard, Miguel Garay, le réalisateur du film inachevé, vivant chichement de pêche en Andalousie, accepte contre rémunération de participer à une émission de télévision du genre « Portés disparus ». Car Julio Arenas était aussi un de ses amis et sait-on jamais ? Cette émission pourrait-elle permettre de le retrouver ? Tout va s’enclencher à partir de la diffusion à la télévision de cette émission…

Quelle foi dans le pouvoir du cinéma se manifeste dans ce film ! « Depuis Dreyer, il n’y a plus de miracles au cinéma » dit un ami du cinéaste qui recherche son ami disparu… « Qu’à cela ne tienne ! » semble lui répondre Victor Erice, qui met en œuvre un récit qui non seulement convoque l’art cinématographique dans ce qu’il a de plus révélateur, mais filme aussi des relations humaines d’une richesse exceptionnelle…

Eh oui, Miguel Garay, l’ex réalisateur devenu pauvre pêcheur, ne vit même pas dans une maison mais dans une caravane aménagée, au bord de la plage. Ses voisins pareil, un jeune couple avec enfant qui pousse dans le ventre Madame. Mais quand ils s’invitent à dîner, le repas simple et délicieux qu’ils partagent les nourrit autant que l’entraide et l’amitié.

Avec Max, le monteur de son film, un vieux monsieur comme lui, ils échangent les souvenirs comme deux hommes qui ne se sont jamais perdus de vue. Miguel demande-t-il un service à son ami, celui-ci accourt, même si sa voiture doit pour cela avaler quelques centaines de kilomètres.

Mais surtout, surtout, quand sa quête l’amène à ce que je ne peux dévoiler ici, le respect, la précaution, la délicatesse avec laquelle les différents protagonistes interagissent… donnent envie d’entrer dans l’écran et de se trouver parmi eux !

Il y a aussi le plaisir de suivre une histoire à la The Shangaï Gesture (film de Josef Von Sternberg de 1941, avec Gene Tierney en sublime fille perdue…) C’est-à-dire une histoire avec des clés à rechercher dans le passé, des ramifications, des couches et des sous-couches, de l’exotisme, des personnages shakespeariens.

Pourquoi le film dure-t-il presque 3 heures ? C’est le temps qu’il faut, vraiment, pour l’histoire qu’il raconte. Pour l’émotion qu’il crée à la manière d’un artisan, scène après scène, dans des intérieurs filmés dans des tons chauds, et des extérieurs inondés de la lumière méditerranéenne, mais douce, captée le soir, quand elle tape moins fort.

C’est le temps qu’il faut pour qu’advienne enfin, dans les dernières secondes du film, ce qui explique son titre et qui nous laisse subjugués.

(Compte-rendu des échanges sur ce film lors du Ciné-café du 2 septembre 2023)