May December

Que de miel ! Que de miel dans sa voix, ses manières et son sourire. Une phrase sur deux commence par : « Thank you so much for… » « Merci d’accepter de me recevoir. » « Merci de me faire une place à votre table. » « Merci de me laisser entrer dans votre vie… »

Ont-ils vraiment le choix ? Rien de ce qu’ils ont vécu n’est passé inaperçu, tout a été médiatisé, scruté à la loupe, leur histoire a fait les choux gras de la presse à scandale. Et pour cause : elle était professeur, elle avait trente-six ans, lui treize, ils ont été surpris couchant ensemble, elle s’est retrouvée enceinte, est allée en prison, en est sortie quelques années plus tard, l’a épousé, ils ont eu deux autres enfants. C’est une histoire vraie qui a défrayé la chronique dans les années 1990 aux Etats Unis. Si la vie se mesurait sur une année, lui serait en mai, elle en décembre.

L’actrice incarnée par Nathalie Portman les rencontre pour se documenter sur leur histoire afin d’incarner la femme dans un téléfilm inspiré de leur histoire. Elle se présente comme une étudiante, un petit carnet à la main, prenant des notes, rencontrant tour à tour l’ex-mari, l’ex-avocat… se confondant en remerciements en préambule de chaque entretien. En plus de s’immiscer quotidiennement dans la vie du couple.

Avant cela, au début du générique précédant le film, quelques accords de piano, fortissimo, martelés, ont suggéré un mystère, un suspense… un crime ? Des gros plans de fleurs m’ont fait penser au générique du Temps de l’innocence de Martin Scorcese. Même si la musique est une reprise de celle du Messager, de Joseph Losey. Quelque chose de vénéneux suinte dès les premières images.

Sur l’affiche, deux actrices, et pas des moindres. Julianne Moore, dont Todd Haynes dit qu’à chaque fois qu’il travaille avec elle, il découvre sur la table de montage des subtilités dans son jeu qu’il n’avait pas repérées à l’œil nu sur le tournage (1). Et Nathalie Portman, qui a fait naître ce film en le co-produisant et en choisissant le réalisateur idéal pour mettre en scène ce constat de crime originel déguisé en duel.

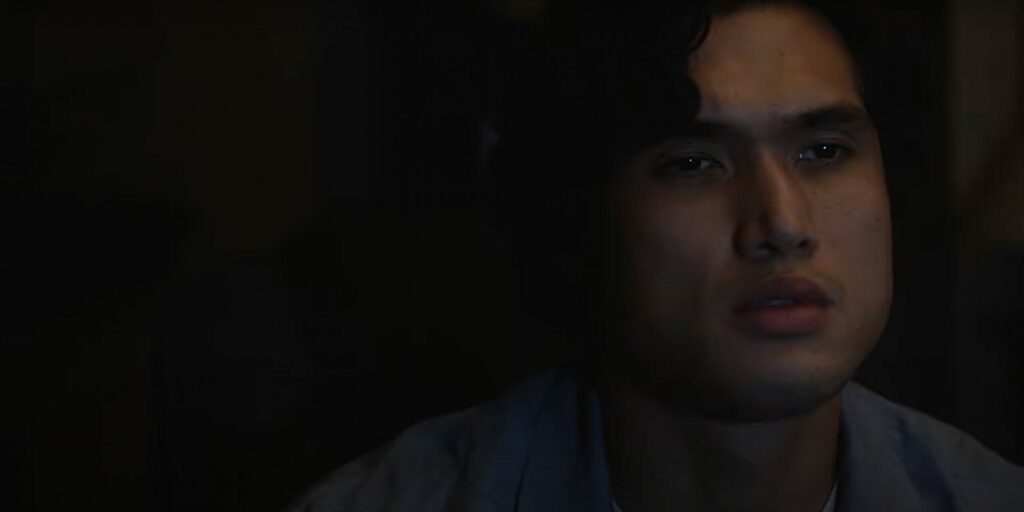

Nous sommes amenés à penser, par l’affiche, le pitch (« Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. »), la bande-annonce, qu’il va s’agir d’un duel entre deux femmes possédant chacune un certain degré de perversité. C’est cela, à n’en pas douter, et les scènes les réunissant ne manquent pas et exploitent avec maestria la tension qui sous-tend chacune de leurs rencontres ; mais ce qui m’a touchée, bouleversée même, et qui est une leçon, c’est la place de plus en plus grande que le film fait à celui qui n’existe pas, ni pour l’une, ni pour l’autre. L’homme entre elles deux. L’éternel jeune homme, condamné à la jeunesse car figé dans son adolescence par une adulte qui n’a pas voulu « s’empêcher », selon le mot d’Albert Camus (2).

On le voit travailler et son travail est poétique : il contribue à sauver une espèce de papillon en voie de disparition en recueillant les œufs puis en enfermant pour les protéger les larves jusqu’à ce qu’elles se transforment en leur forme ultime et qu’il les libère alors, les livrant à leur vraie vie de liberté. On le voit regardant seul des émissions de bricolage à la télévision, mais s’interrompant et s’exécutant sans délai à la moindre demande (au moindre ordre ?) de sa femme, comme un garçon obéissant. On le voit échanger des sms avec une inconnue qui fait le même travail que lui et confier à demi-mots son malaise existentiel. On le voit – dans ce qui est peut-être la plus belle scène du film – exprimer son désarroi à son fils qui s’apprête à quitter la maison et à… voler de ses propres ailes, comme les papillons.

Les enfants s’en vont. Quand les enfants s’en vont, c’est l’heure de vérité pour tous les couples et si celui-ci est basé sur une prédation, comment échapper à une douloureuse prise de conscience ?

A sa manière subtile, Todd Haynes distille dans son film des phrases et des plans furtifs qui mettent le spectateur dans la confidence du non-dit. « J’admire le courage que tu as à porter tes bras nus à ton âge. » dit Gracie (Julianne Moore) à sa fille, et celle-ci comprend sans qu’un mot de plus soit nécessaire qu’il est hors de question qu’elle porte sa robe préférée. « Vis sans balance et tu verras ce que ça donne » répond Gracie à son aînée qui raille le cadeau qu’elle lui a fait quand elle a eu un diplôme, et c’est son obsession du contrôle qui transparaît. Une discussion d’apparence anodine entre un père et son fils se termine sur un plan rapproché du cendrier entre eux, plein à ras bord de mégots. Tous ces cadeaux que le réalisateur offre à ses spectateurs, c’est sa façon de les faire participer au récit, de leur faire tirer les conclusions des indices qu’il éparpille tout au long du film, tels les cailloux du Petit Poucet.

Dans ses films précédents, il montrait des femmes empêchées. C’était Julianne Moore, dans Loin du paradis, empêchée de vivre une histoire d’amour avec un homme noir, dans l’Amérique raciste des années 1950. C’était Cate Blanchett, dans Carol, empêchée d’aimer une autre femme, dans l’Amérique homophobe des mêmes années 1950. Ici, même s’il ne doute pas de la fascination que provoque sur le spectateur le jeu de miroirs entres deux femmes manipulatrices, l’une redoutablement plus douée que l’autre à ce jeu de dupes, il décale son regard et le nôtre sur le seul être digne de compassion et de notre empathie. Cette fois, ce n’est pas une femme qui est empêchée, mais un homme, un éternel jeune homme, émouvant comme personne.

Isabelle DEVAUX

(1) Positif n° 755 de janvier 2024, entretien avec Adrien Gombeaud et Yann Tobin : « Quand je découvre les images [sur la table de montage], je m’aperçois de choses que je n’aurais jamais devinées sur le tournage. Dans mes films, Jullianne Moore fait des choses que mon oeil ne voit pas, qu’on ne perçoit qu’à travers l’objectif de la caméra.«

(2) Le Premier Homme, roman autobiographique inachevé d’Albert Camus.