Le premier film de Jacques Audiard, en 1994, s’intitulait Regarde les hommes tomber. Pour une fois, ce n’est pas le journal Libération qui a fait le meilleur jeu de mots à partir de ce titre, mais Télérama, avec leur une :

Alors qu’Emilia Perez est son dixième film, au vu de sa filmographie il est permis de se demander si ce titre inaugural, Regarde les hommes tomber, n’était pas prémonitoire. Dans cette comédie musicale hors norme, hors habitudes et même hors genre bien défini, l’homme ne tombe pas, il fait mieux (ou pire, comme vous voulez) : il disparaît… pour réapparaître plus du tout le même et tout à fait une autre. Pour qu’advienne : Emilia Perez.

Quand le pitch du film a commencé à être raconté dans la presse, on a eu besoin de le relire pour y croire : un baron de la drogue effectue une transition de genre pour devenir une femme, parce que c’est son rêve depuis toujours… et c’est une comédie musicale. What ?

Rita, avocate à Mexico, brillante mais sous exploitée dans un cabinet d’avocats véreux qui lui fait écrire des plaidoiries pour des criminels, ignore qu’elle s’apprête à faire pire encore : se faire embaucher par Manitas del Monte, chef d’un cartel de drogue. Que lui veut-il ? L’aider à devenir une femme. « – Mais je ne suis pas chirurgienne ! » s’exclame Rita. Certes, mais elle peut transformer l’argent sale en argent qui serve à mettre à l’abri sa femme et ses enfants, avant que Manitas del Monte disparaisse aux yeux du monde, afin de réapparaître comme il le souhaite, comme il en rêve depuis tout petit : en femme.

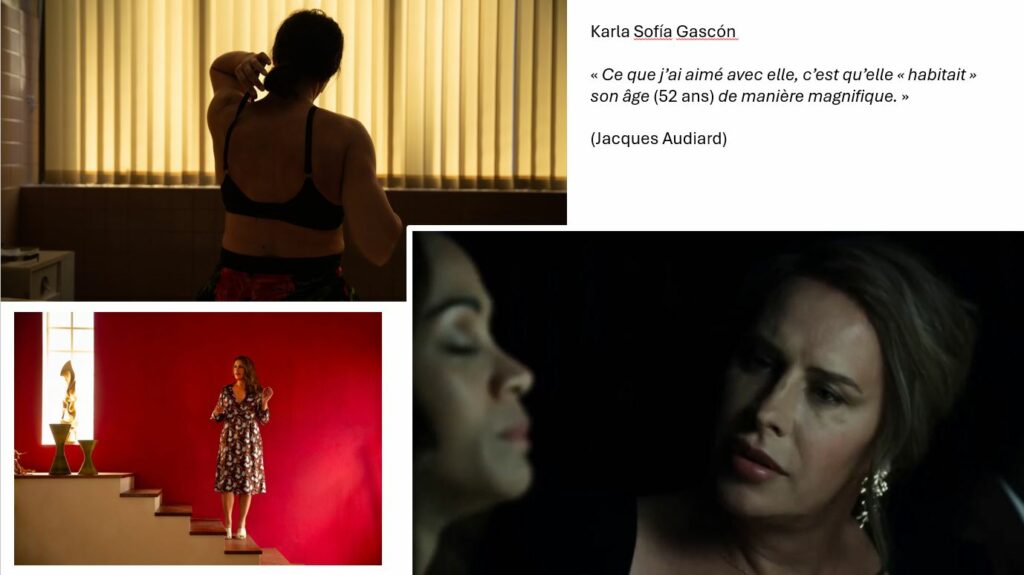

Et quelle femme ! Jacques Audiard le dit : sans Karla Sofía Gascón, ce film n’existerait pas. « Ce que j’ai aimé avec elle, c’est qu’elle « habitait » son âge (52 ans) de manière magnifique. » (1) Imaginez : née homme, devenue femme, il a fallu qu’elle se retransforme à l’image en homme, qui plus est en homme dangereux, puissant, craint et protégé par une armée de gros bras, pour devenir Manitas del Monte. Puis elle a utilisé ses propres traits, sa féminité subtile, pour devenir Emilia Perez. Sa voix, elle aussi, fait un sacré parcours, de grave et volontairement faible pour que quand il parle, tous se taisent autour de lui, à légèrement moins grave, plus sonore et surtout plus douce. Et nous, spectateurs, nous avons tout accepté, parce que Karla Sofía Gascón dégage une vérité qui s’impose. Elle existe. Il suffit qu’elle apparaisse à l’écran pour exister, fortement. À Cannes, elle aurait pu avoir le Prix d’Interprétation pour elle toute seule ! (Il a été donc été remis à Karla Sofía Gascón mais aussi aux trois autres interprètes féminines du film : Zoë Saldaña, Adriana Paz et Selena Gomez).

Nous avons été une trentaine de spectateurs à nous réunir, immédiatement après la projection, pour nous demander : « Ai-je aimé ? Ou pas aimé ? » Ce film présente des situations tellement bizarres ! « Ai-je cru à tout ? Ai-je tout accepté d’emblée ? » Certaines (nous étions une majorité de spectatrices), oui, aucun doute ne s’est immiscé en elles et elles ont exprimé les émotions multiples que le film avait fait naître en elles : grâce à la musique d’abord, les chansons de Clément Ducol et de sa compagne la chanteuse Camille. Cela va de celles murmurées dans un souffle, comme cette merveilleuse presque comptine que sa fille chante à Emilia : « Tu sens comme papa », à l’explosion libératrice de Hablan !, ce chant rageur qui dénonce la corruption de tous les pourris qu’Emilia a invités à une soirée de bienveillance pour qu’ils donnent de l’argent à l’ONG qu’elle a créée, pour qu’ils payent. Un chant tellement puissant, assorti d’une danse si belliqueuse, qu’il vaut tous les discours. La nouvelle (et première !) Présidente du Brésil pourrait le reprendre à son compte !

À propos de musique, dans le dossier de presse, Jacques Audiard explique pourquoi il préfère tourner en langue étrangère. « En français, je m’attache à la syntaxe, au choix des mots, à la ponctuation… Plein de détails qui ne servent pas à grand-chose. Alors que dans une langue que je ne comprends pas ou mal, mon rapport avec le texte de cinéma devient exclusivement musical. » Ici, la langue espagnole se prête parfaitement aux passages du dialogue au chant. Dans la toute première scène qui ouvre le film, on suit une camionnette dont le chauffeur parle dans un mégaphone pour récupérer des choses à vendre. Son boniment est repris en chanson sur presque le même air. Il faut vraiment quelqu’un d’extérieur à la langue, qui du coup ne s’arrête pas aux mots, pour arriver à passer du sens à la musicalité de la langue, avec légèreté, d’une phrase parlée à la suivante chantée.

Au crédit du film, les spectatrices ont aussi cité tous les thèmes que le film brasse : la transidentité, le féminisme, la lutte contre la violence de la mafia et pour la justice, la rédemption, l’amour. Alors qu’elles ont admiré la façon dont tous ces thèmes ont été tissés entre eux, pour former comme une grosse natte qui tient solidement, d’autres ont justement été rebutés par toutes ces thématiques. « Quel est le sujet du film, en fait ? » À trop embrasser, que peut-il étreindre ? Il commence par la transidentité puis il passe au narcotrafic, à la pauvreté et aux tueries de masse et du coup, il perd en militantisme et ça dilue le message.

A cet égard, Sylvie notre animatrice nous a lu une déclaration éclairante de Jacques Audiard : « Le cinéma c’est mon rapport au monde. Sans le cinéma, je crois que je pourrais ne pas avoir de rapport avec le monde. Je ne prétends pas dire la vérité, j’élabore une fiction et si cette fiction dit des choses sur un endroit et sur des personnes, eh bien voilà, ce sera d’autant mieux, d’autant plus efficace. » (2) Il avait dit la même chose quand il était venu présenter Dheepan au Méliès en 1994. Il s’empare d’un lieu qui l’inspire et il y crée une fiction. Il ne revendique aucune intention documentaire.

Reste qu’à travers tous les genres qu’il explore (le polar avec Sur mes lèvres, le film de prison avec Un prophète, le film d’amour avec De rouille et d’os, le western avec Les frères Sisters, etc), Jacques Audiard est fasciné de manière récurrente par des personnages violents et ambivalents. Ici, il sollicite notre empathie pour une femme riche, ultra riche, qui est devenue qui elle voulait être grâce à sa fortune sans limite, qui vit avec ses proches dans une maison luxueuse, avec plein de domestiques… dans un pays peuplé à 95% de très pauvres ; mais son argent vient du sang qu’elle a versé et fait verser quand elle était à la tête d’une immense organisation criminelle. Impossible de faire l’impasse là-dessus !

Sauf qu’un autre thème cher à Jacques Audiard, c’est la rédemption. Effectivement, Emilia dans le passé a tué ou été responsable de la mort de centaines d’innocents mais tout être humain a le droit de vouloir se racheter ou de tenter de réparer le mal qu’il a fait. Ce qui est bien, c’est qu’à un moment le monde d’où elle vient se rappelle à elle. Sans cela, le film aurait été irregardable. Et cela donne à cette flamboyante protagoniste un parcours christique que la dernière scène illustre à merveille, avec une reprise inattendue et sublime des Passantes de Georges Brassens.

Échange transcrit par Isabelle DEVAUX

(1) Télérama n° 3893 du 24 août 2024

(2) Les Midis de la culture du 19 08 2024 sur France Culture