Rencontre après la projection au Méliès du film

Le Retour d’Andreï Zviaguintsev

Lundi 27 Mars 2023

Un immense merci à notre adhérente Catherine HUOT, qui a retranscrit ce riche débat qui a marqué tous ceux qui y ont assisté. À ne lire… que si vous avez vu le film !

(Andreï Zwiaguintsev, après une courte introduction avant la projection, était resté parmi nous, pour revoir son film au milieu de spectateurs)

Stéphane Goudet : j’ai 3 ou 4 questions dont une deuxième bizarre, je vous préviens maintenant, et après on passera la parole à la salle. La première n’est pas bizarre : c’est que j’ai l’impression que si vous avez voulu revoir le film ce soir, c’est peut-être qu’il y a quelques mois ou peut-être même quelques années que vous ne l’aviez pas vu et du coup j’ai envie de commencer par ça. Quand vous le voyez aujourd’hui, 20 ans après, qu’est-ce qui vous plaît et vous déplaît le plus dans le film et qu’est-ce qui vous surprend à le revoir ?

Andreï Zviaguintsev (traduit par Joël Chapron) : ça c’est la question pas étrange ? Hmm… (SG : non, c’est la 2ème l’étrange).

Ma conclusion de ce soir c’est qu’il vaut mieux ne pas revoir ses propres films parce qu’il y a toujours quelque chose qui ne vous convient pas (SG : on n’est pas d’accord avec ça), mais, mais (SG : « mais » en français dans le texte) bon, ça ne fait pas 20 ans que je n’ai pas vu le film puisqu’on a fabriqué la version numérique, le DCP, en 2014/2015. Donc ça fait seulement quelques années puisqu’à l’époque où on avait travaillé sur le DCP, je l’avais revu sur grand écran.

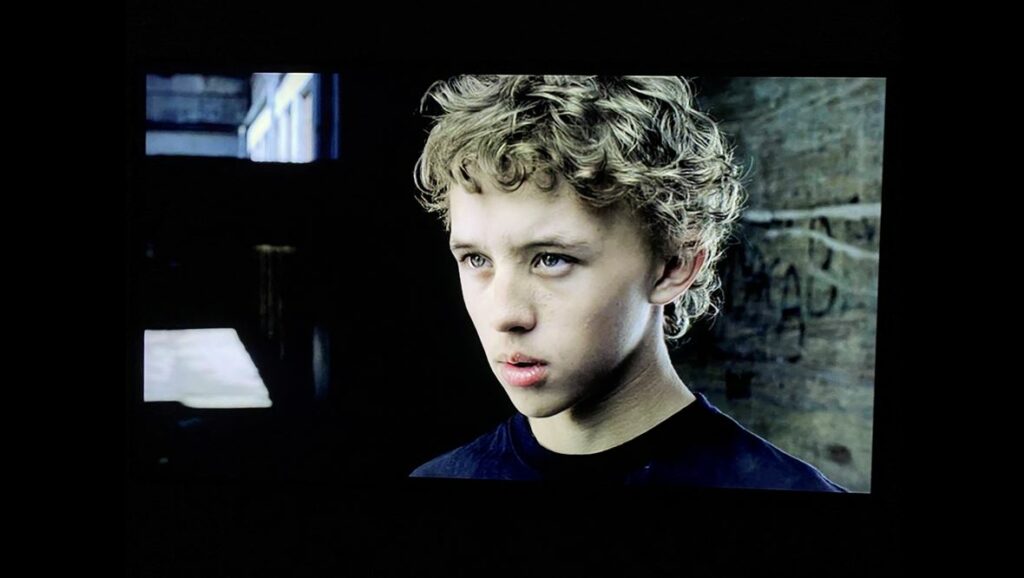

En fait j’étais très ému en voyant le film parce que Vladimir Garine, celui qui joue Andreï, le frère aîné, est mort depuis, très rapidement après le tournage. Donc je voyais le film et j’étais hanté par cette pensée : le premier plan du film qu’on a tourné, c’est le plan de la voiture qui repart après la pêche, donc dans une route qui monte, c’était le tout premier plan du tournage. On l’a tourné le 25 juin 2002 et un an précisément plus tard, le 25 juin 2003, alors qu’on avait pratiquement terminé le travail sur le film, il s’est noyé, et donc j’étais hanté par cette pensée en regardant le film. Pensant qu’aujourd’hui il aurait 35 ans/36 ans et que c’est vraiment dramatique qu’il ne soit plus là. En regardant le film, j’étais extrêmement charmé par sa performance, sa manière de jouer, sa manière d’être devant la caméra et du coup c’était un visionnage douloureux pour moi.

Et je pense que quand on revoit un film qu’on a fait depuis si longtemps, donc 20 ans, ce n’est pas une très bonne idée de le regarder avec un regard de perfectionniste en interrogeant chaque coupe, chaque raccord en se disant « Ah ! Si je le montais aujourd’hui je le monterais autrement ». Même si bien sûr c’est tentant, je pense que c’est une mauvaise idée. Donc voilà, j’ai essayé de regarder le film le cœur et la tête légers, mais j’étais un peu hanté par cette nostalgie en pensant à ce jeune homme qui, je pense, serait devenu vraiment quelqu’un.

SG : On comprend bien… Je sais que ça va être plus compliqué de poser la question bizarre maintenant, mais je la pose quand même. Elle part d’un truc dont la réponse est absolument indifférente mais je la pose quand même : est-ce qu’il a vu Les Fabelmans de Spielberg ? Ça changera rien, hein !

AZ : Oui ! (En français)

SG : Alors je vais pouvoir développer. À la fin des Fabelmans de Spielberg, il y a une confrontation entre Spielberg et John Ford. Et John Ford lui demande de décrire les plans des images qu’il voit sous les yeux ; et le jeune Spielberg décrit le contenu et Ford l’engueule en lui disant : « C’est pas ça, c’est pas ça ! » et John Ford n’a qu’une obsession c’est de dire : « La seule question qui compte c’est : où est la ligne d’horizon ? ».

Dans ce film-là, se poser cette question c’est déjà faire l’analyse de la moitié du film. C’est probablement le record du monde du nombre de plans à ligne d’horizon droite, comme on voit là :

alors là elle se perd un peu. Et le film est très fortement structuré sur cette question-là de la ligne d’horizon droite, qu’elle soit au tiers du plan, à la moitié du plan, très souvent au deuxième tiers, au troisième tiers. Et d’ailleurs la fin du film raconte aussi ça, puisque d’abord quand on va basculer dans la mort tout à coup, il va y avoir des plans en plongée, donc on va abolir la ligne d’horizon. Et à la fin du film, évidemment, quand le père tombe, tout d’un coup la question de l’horizontale ou de la verticale se pose autrement parce qu’il est filmé en plongée et donc son corps est à terre, mais c’est comme si on le voyait debout puisqu’il est en plongée zénitale :

Et à la toute fin du film, le dernier travelling, on a une ligne d’horizon parfaite comme dans les deux tiers des plans de la deuxième partie du film, et on va faire un mouvement de caméra qui va réintroduire des lignes verticales qui viennent rythmer le plan par le biais des arbres :

Et donc, c’est une question qui n’est pas une question d’interprétation mais qui est : d’où lui vient pour ce film-là cette obsession de la ligne droite qui structure le plan et comment peut-il le lire aujourd’hui ?

AZ : En 2002, quand je faisais le film je n’avais pas encore vu Les Fablemans et ce n’est pas moi qui avais rencontré Ford et en fait on ne se posait pas du tout la question en ces termes. Si on se posait une question d’axe c’était la suivante : on s’est très vite dit qu’il fallait que la caméra soit à peu près à 1,40 m du sol. Autrement dit, en fait, qu’on soit à hauteur du regard des enfants, et que tout le film soit vu du regard des enfants.

Et je dois dire qu’effectivement on a eu de la chance pour ce film, parce que quand on a commencé à chercher des lieux de tournage, on n’avait pas d’idées en tête et on a suivi la suggestion du producteur exécutif qui lui-même connaissait bien cette région. Donc il nous a suggéré d’aller en Carélie, c’est tourné sur le lac Ladoga et on a été très séduits en effet en arrivant, par ce paysage sévère, omniprésent sur ce lac, donc des pins très verticaux en effet, et qui strient comme ça l’espace et de l’horizon qui s’ouvre sur le lac d’absolument partout.

En effet c’est vraiment ces aspects-là qui nous ont séduits pour les décors. Après avoir fait une première expédition pour repérer les lieux, on a tout de suite opté pour le tournage à cet endroit, plutôt que dans le milieu d’autres territoires russes où c’est plutôt de la bouillie verte qui s’offre à vos yeux. C’est un peu de la masse informe et c’était beaucoup moins séduisant à l’œil que ce qu’on a trouvé ici qui était effectivement très beau, très frappant, très dessiné.

SG : La petite troisième, et on passera la parole à la salle, parce qu’on s’est promis de parler de Grèce. Alors je vais parler de Grèce. Parce qu’on disait tout à l’heure il y a un hommage à Mantegna un plan très connu cité maintenant partout sur le cinéma et les peintures : Les lamentations sur le Christ mort, le corps raccourci. Première apparition du père, en deux plans d’ailleurs. Il y en a un deuxième dans le film parce que ce plan-là va revenir dans la barque. Donc on a de nouveau encore le Christ, encore raccourci. Donc le film est encadré dans la mise en scène du père, par les deux figurations du père ou du Christ mort, ce qui du coup peut laisser à penser qu’en fait tout le film n’est qu’un rêve, qu’en fait il n’est jamais revenu et qu’il est mort, point. Du coup il s’agit de… c’est une hypothèse !

AZ rit

SG : c’est ça sa réponse ?

Non mais ce n’est pas vraiment ma question, parce que je sais qu’il ne va pas répondre à celle-là. Non ma question c’est que : il y a du coup une implication d’un certain nombre de référents bibliques. Par exemple quand ils ouvrent, qu’ils découvrent la photo – si j’ai bien vu, c’est Le sacrifice d’Abraham qui est la gravure.

Et par ailleurs, notamment à la fin du film, il y a tout à coup une présence des mythes grecs. Alors là l’Achéon, par exemple, sur le franchissement du fleuve de la mort. Et puis quand même, tuer le père, c’est un tout petit peu le mythe fondateur d’Œdipe, et on est en Grèce ça y est, et donc le film paraît de façon très forte travaillé à la fois sur des mythes très puissants, très affirmés, et en même temps sur une ouverture constante du sens qui fait que nous, comme les enfants, nous nous posons des tas de questions pour essayer de comprendre qui est ce père, d’où vient-il, qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce qu’il fait là ? Qu’est-ce qu’il leur veut ?

Voilà, je voudrais qu’il réponde, pas sur la lecture même du film, mais sur l’articulation entre l’affirmation de ces points universels liés à des mythes religieux ou de la mythologie grecque, et cette possibilité d’ouvrir le sens et l’interprétation du spectateur.

AZ : c’est une question très sérieuse maintenant. C’est une question très sérieuse qui pourrait durer très longtemps, mais je vais essayer de vous répondre sans pour autant révéler tous les secrets du film, parce que ça fait un moment que j’ai compris qu’il fallait que je sois très précautionneux dans ma manière de parler des sens du film. Parce que je crois que chacun des spectateurs de la salle voit son propre film et je ne voudrais pas intervenir dans cette perception subjective.

Mais je peux vous raconter comment Mantegna est apparu dans le film. Ça, je peux le faire. Quand j’ai eu ce scénario entre les mains, dans ce scénario, cette première vision par les enfants était décrite de la façon suivante : les enfants entrent dans la chambre et voient le père endormi. Andréï – il ne s’appelle pas du tout Andréï dans le scénario – mais le frère aîné commence à commenter en disant : « regarde ses biceps, ha, regarde, il a un tatouage ». Donc c’était une espèce de scène de découverte, mais qui ne supposait aucune manière spécifique de la cadrer, aucun axe, et en fait je tournais autour de cette séquence en me disant : « comment moi, en tant que cinéaste, puis-je me saisir de cette séquence, et comment puis-je imaginer la mettre en scène et lui apporter quelque chose d’autre ? ».

Et c’est au moment où j’ai eu cette vision du Christ mort de Mantegna, avec cette vision-là, en disant « ça, c’est la première vision qu’ont les enfants du père, c’est la première impression qu’ils ont de lui », c’est comme si le film entier s’ouvrait à moi et tout d’un coup c’est là que j’ai compris que je pouvais et voulais faire ce film. C’est comme si cette idée-là, cet axe-là, avaient ouvert pour moi les portes du film et de là ont découlé tout un tas d’autres idées du film.

Comme par exemple le fait que les enfants ensuite trouvent effectivement la photo dans la Bible avec la représentation d’Abraham sacrifiant Isaac. C’était un plan essentiel pour moi. Mais je dois dire que le jour où on a tourné ce plan, c’était vraiment un moment très particulier. On est arrivés dans le décor, on a installé une caméra avec un long objectif, parce que c’est évident que Mantegna avait un long objectif pour ce tableau. On a installé l’acteur, on a reproduit les plis un à un, comme dans le tableau, et là j’ai senti une vraie terreur en moi. J’ai dit « on fait une pause de 30 minutes ». Tout le monde est parti boire du café, du thé, et moi je me disais « est-ce que je peux faire ce plan ? ». J’étais absolument terrifié. Je me disais « si ça se trouve, je fais totalement fausse route ». Et j’ai passé 30 minutes qui étaient peut-être les plus dures de la vie de ce tournage, à me dire « est-ce que j’ai le droit ? » et après je me suis dit « je fais le plan et après je verrai si ça rentre dans le montage ».

Et donc ma conclusion c’est : « va là où est ta peur ».

SG : Entre parenthèses juste après il fait un geste qui est là aussi très biblique puisqu’il donne quand même du vin à ses enfants et donc il pense « Ceci est mon sang », quelque chose de cet ordre-là.

Première question du public :

Merci beaucoup pour ce film. Je ne l’avais pas vu depuis 20 ans. Vous avez parlé de religion, je vais vous parler de ma religion à moi qui est le cinéma. Et il y a 20 ans quand j’ai vu ce film, j’ai pensé énormément à Hitchcock. Donc je voulais savoir si j’avais halluciné ou pas, parce qu’il y a l’utilisation d’un macguffin. Ce que j’appelle un macguffin c’est-à-dire ce trésor dont on ne sait pas ce que c’est exactement et qui est juste un prétexte peut-être à toute l’histoire. Mais aussi la mort du père me rappelle comme si c’était la réalisation du cauchemar de Scotty dans la chute dans Vertigo et la forme même qu’a le père au sol rappelle énormément la forme que prend le corps qui chute à un moment dans le rêve de Scotty. Je voulais savoir si j’avais complètement halluciné dans le corps, je ne voyais même pas le tableau. Je pensais à Qui a tué Harry ? avec la forme du corps devant ses enfants. Est-ce que j’ai eu une hallucination à l’époque ?

SG : Quand je pense que vous avez attendu 20 ans pour poser cette question ! (Rires)

AZ : Non, tout le monde aura compris. J’adore ce grand maître du cinéma qu’est Hitchcock, mais vraiment je ne pensais pas du tout à lui, qui plus est je ne suis même pas sûr que j’avais vu Vertigo au moment du tournage du film. Peut-être que oui mais je n’en suis pas tout à fait sûr. En tout cas ce que je peux vous dire, c’est qu’on a cherché la pose dans laquelle on allait placer le cadavre en effet. Et là on s’est beaucoup interrogé quant à la pose qu’il devait prendre, mais aussi je pense que cette chute du père il y avait 1 000 solutions cinématographiques qu’on aurait pu trouver pour la mettre en scène. Et celle que nous on a choisie c’est bien la nôtre.

D’ailleurs il y a quelqu’un qui était venu voir le film en fin de montage qui avait dit : « Ah vraiment les Américains ils savent vraiment mieux faire que nous, nous on ne sait pas faire » Je lui ai demandé pourquoi ? Il a dit : « parce que si ça avait été des Américains qui avaient fait ce film, on aurait vu le père tomber, on l’aurait vu se cogner la tête contre des trucs en fer, on aurait vu du sang gicler des oreilles, alors là ça aurait été vraiment beau. Alors que là, regarde : hop le père est là, hop il n’est plus là, ça n’a aucun intérêt ». Mais bon, moi j’étais assez en désaccord avec lui. Moi je trouvais qu’au contraire cette ascèse, cette simplicité allait créer l’effroi. Et d’ailleurs les salles m’ont un peu donné raison puisque j’ai à plusieurs reprises entendu des gens crier en salle sur ce plan, donc c’était mon choix.

Autre question de la salle :

J’ai une question sur le film en général. Vous l’avez commencé avec ce gamin qui monte sur un promontoire qui n’ose pas se lancer comme les autres. Donc il est traité de lâche. Ça prépare très bien la fin d’ailleurs, puisqu’à la fin vous le faites remonter sur un promontoire et là de nouveau il a peur mais il subit l’infâmie de ce père horrible dont on ne connaît d’ailleurs pas bien la raison pour laquelle il est aussi horrible. Le mystère demeure.

Ma question c’est : on s’attend à ce que le gamin se lance, se suicide, c’est une fin tragique intolérable, mais tragique. Mais vous avez choisi en fin de compte de faire tomber accidentellement le père, alors vous surdramatisez mais vous occultez le tragique que vous avez préparé, et je pense que c’est un choix. On ne refait pas un film mais pourquoi avez-vous choisi de faire tomber accidentellement le père ? Pour le punir certainement, et on en est très contents, mais pourquoi n’avez-vous pas été jusqu’à la logique du suicide du gamin qui était intolérable d’ailleurs, mais qu’on aurait vécu comme totalement logique et tragique ?

AZ : Vous m’avez posé une question très difficile. Je dirais même que vous m’avez mis dans une impasse. Parce qu’en général je n’aime pas dire très profondément le sens que je mets dans les séquences. Mais là je crois que je vais être obligé de le faire.

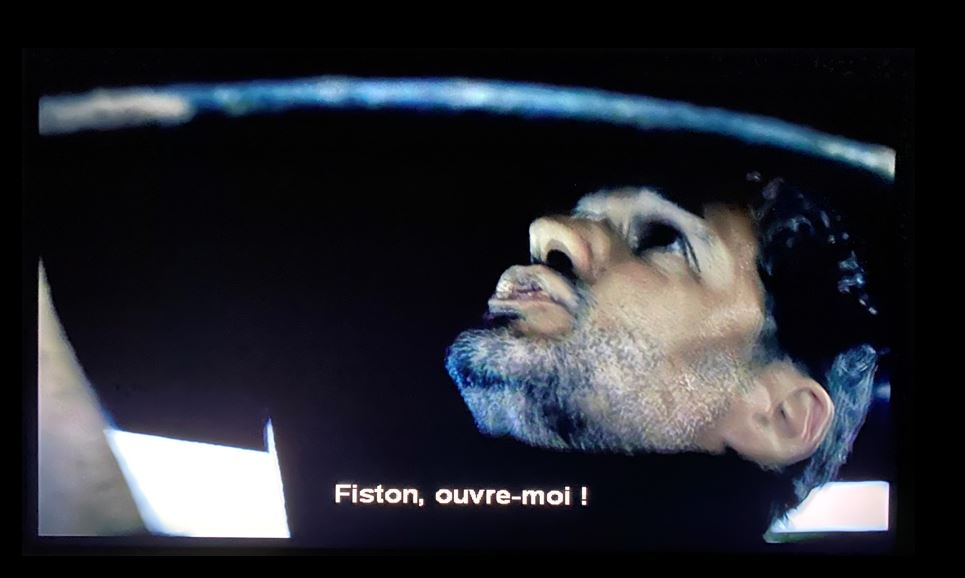

Pour moi, toute la tension dramaturgique du film, c’est que le père n’est jamais, presque jamais, tendre avec ses fils et d’ailleurs son fils, il l’appelle toujours Ivan, il ne l’appelle pas Vania qui est le diminutif qui serait normal dans l’usage entre un père et un fils. Ce moment où il grimpe, c’est le seul moment où il va lui dire : « Vania« , « fiston« , et donc cette tendresse qu’on entend dans sa voix, dans le choix de ses mots, à ce moment-là pour moi, correspond complètement au noeud dramaturgique du film.

Et même si c’est revêtu des atours du hasard, ce n’est évidemment pas un accident, puisqu’il n’y a pas d’accident en art, il y a juste les moyens qu’on choisit pour raconter les choses. Et donc oui, il choisit de mourir à la place de son fils. C’est comme s’il prenait le destin de son fils sur lui. Il prouve par ce dernier geste et par ses dernières paroles et son intonation qu’il aime vraiment ses enfants. Voilà.

Question du public posée en russe : moi je vais parler en russe. Merci infiniment. Qu’est-ce qu’il y avait dans la boîte sur l’île ?

AZ : Ça fait exactement 20 ans que j’ai fait le film et à chaque fin de séance que j’ai eu le plaisir d’accompagner, on m’a posé cette question. Donc je suis prêt à cette question, on la pose en général en deuxième ou en troisième et si vous me permettez, je vais vous répondre avec une blague qu’a faite Konstantin Lavronenko (celui qui joue le père dans le film) le jour où on a eu pour ce film le Lion d’Or à Venise.

On a parlé de macguffin tout à l’heure dans la salle…Quand on vous donne le Lion d’Or, on vous le donne dans une espèce de boîte comme ça, de caisson, qui lorsqu’on le ferme ressemble beaucoup à celle que vous avez vue dans le film. Et lorsque Konstantin Lavronenko descend de scène et que la boîte est refermée, il me dit : « Voilà, on sait maintenant ce qu’il y avait dans cette boîte ! » (Rires)

Bon j’ai pas grand-chose de plus à répondre à votre question, mais oui, c’est peut-être le mystère avec lequel chacun de nous quitte la vie. Je crois que quand on quitte la vie, on part avec une partie de nous que personne ne connaîtra jamais, même si on n’a pas spécialement cherché à la dissimuler aux yeux et à la vue, à la connaissance des autres. Mais quand on quitte la vie, on emporte avec soi une part de mystère, et c’est ça qu’emporte avec lui ce personnage. Le film ne répond pas plus à cette question alors, à vous de vous interroger.

L’avant-dernière question : la scène qui est assez longue sur l’île peut illustrer en fait une sorte d’initiation à la vie adulte, au moins pour les deux fils. Le père sait façonner un bol dans le bois de bouleau. Il initie en quelque sorte ses fils et je pense que ça illustre aussi un peu les tendances du petit peuple russe parce que j’y retourne samedi. Je prends l’avion s’il y a du kérosène.

Parce qu’en fait le petit peuple russe on a dit que souvent il ne demande pas l’aide de l’État ou des services publics parce que lui quand il est dans la panade, dans la mouise quoi, il essaie de se débrouiller tout seul, il essaie de résoudre ses problèmes tout seul, sans faire appel à l’État c’est ce qu’on m’a rapporté aussi. Donc je pense que ça, ça illustre bien. Ces scènes montrent que le père comme les deux fils sont obligés de se débrouiller tout seuls, à un moment où personne ne peut les aider. Et donc ce que je voulais dire, c’est que à la fin, les deux fils vont devenir adultes. Au moins l’un, l’aîné, va devenir adulte parce qu’il conduit la voiture, il se met à la place du père qui, au début conduisait la voiture. Au début de la scène comme quoi une chose qui existe en Russie… inaudible…, c’est le guide m’a dit que pour aller dans les grands espaces de l’est, il vaut mieux savoir changer un moteur parce que les garages il n’y en a pas tous les 50 km comme en France mais tous les 500 ou plus. Donc il vaut mieux savoir se débrouiller tout seul et savoir faire fonctionner une voiture. Voilà c’est une chose sur la Russie. Mais je ne critique pas les Russes…. Inaudible…

Reprise de SG : Sur la dimension peut-être éducative et récit de formation du film ?

AZ : Aors nous voilà en pleine mythologie grecque. Avec cette histoire d’initiation, effectivement bien sûr dans toute société archaïque, il y avait ce rituel de l’initiation qui faisait advenir à l’âge adulte les jeunes enfants. Donc bien sûr il y a ça dans le film.

J’aime assez la manière dont vous dites qu’on conçoit les choses en Russie. On ne vous donne jamais du poisson. On vous donne une canne à pêche et ça, c’est si vous avez de la chance. Dans le meilleur des cas c’est une canne à pêche et c’est à vous de vous débrouiller pour aller pêcher le poisson. Donc oui probablement qu’il y a quelque chose de cet ordre-là.

Et d’ailleurs, dans le dernier film en date que j’ai fait, Faute d’amour, il y a aussi cet élément-là puisque je montre un peu l’éveil de la société civile citoyenne qui prend elle-même les choses en main, en particulier avec un groupe de bénévoles qui cherche les enfants perdus qui fuguent ou qui disparaissent. Ces citoyens se débrouillent complètement sans aucun soutien de l’État. Donc oui, vous avez raison, et en tout cas bon voyage en Russie.

Sur l’initiation, encore une fois je suis tout à fait d’accord avec ce que vous dites. Moi-même, là, en revoyant le film (pourtant je le connais bien), mais j’ai vu ce point de bascule où vraiment Andreï devient le père, ce moment où il dit à Ivan : « Va chercher la hache… avec les mains », c’est-à-dire qu’il reprend les termes du père. Et donc oui, je crois que ce moment est très évident, ce moment de la métamorphose du frère aîné en adulte. Donc bravo pour cette question.

SG : On pouvait penser qu’il allait couper le père en morceaux…

Autre question posée en russe : J’avais déjà vu Faute d’amour dont vous venez de parler. Et j’avais déjà constaté ça. Et la question se répète aujourd’hui. Est-ce que dans le titre original en russe, il y a un double jeu sur le titre ?

Dans Faute d’amour, c’était faute d’amour pour le manque d’amour et en même temps une erreur, une sorte de mauvais amour qui était mal donné ou pas de la bonne manière.

Pareil dans Le Retour, il y a le retour du père qui revient et le retour chez eux des garçons qui du coup, ne sont plus tout à fait dans le même état d’esprit qu’à l’aller. Est-ce qu’il y a aussi ça dans le titre en russe ?

AZ : Oui bien sûr, il y a de multiples sens dans ce titre. En fait pour tout vous dire, le scénario sur lequel on a travaillé ne s’appelait pas du tout comme ça, il s’appelait « Toi ». C’est comme ça qu’on a élaboré le découpage. Quand on est parti en tournage sur le clap, il était marqué « Le Père ». Donc c’était le nouveau titre. C’était « Le Père » et on a fait tout le tournage comme ça.

Mais quand on est entré en montage, je me suis dit : « Non ça ne va pas et ça ne peut pas être le titre du film », il fallait trouver autre chose. Et là je suis tombé sur ce récit de Borgès que j’aime beaucoup et qui s’appelle Les quatre cycles. Lui, d’entrée de jeu dans ce texte, il prend le taureau par les cornes et il dit : « En fait, en tout, il y a quatre types de récits de l’humanité, et quoi qu’on raconte, on raconte un de ces quatre récits ».

Et donc voilà, je vais vous dire lesquels c’est : le premier récit c’est la forteresse assaillie ou assiégée donc c’est par exemple La guerre de Troie. Le deuxième sujet c’est le retour, par exemple L’Odyssée. Le troisième sujet c’est le suicide d‘un dieu et le sauveur qui se suicide peut-être ou se sacrifie pour les autres. Et le quatrième sujet c’est la recherche.

Alors sur ça je vais parler un peu plus donc je vais juste raconter un peu plus cette histoire d’une recherche qui est le quatrième sujet, et qui était particulièrement beau, écrit par Borgès. Donc je le résume (vous pourrez lire après Borgès) C’est l’histoire de 30 oiseaux persans qui décident de se rassembler en une nuée pour aller à la recherche de leur dieu Simouane/Siméon (?). Ils volent loin, loin, loin par les vallées et les monts, et ils cherchent, ils cherchent sans trouver jusqu’au moment où ils réalisent : évidemment que le dieu c’est eux-mêmes rassemblés en une nuée en train de chercher. C’est très beau. En tout cas après avoir lu Borgès, je me suis dit il faut que mon film s’appelle comme ça, Le Retour.

Question posée en russe : d’abord je voulais pour cette soirée remercier Andréï et Stéphane pour avoir la possibilité de poser cette ultime question. Je pense que cette soirée va me rester longtemps en mémoire. Je pose la question de mon voisin qui n’a pas le droit de poser une deuxième question, et je pense qu’il y tient beaucoup, et je pense que c’est une bonne question : on trouve que c’est un film qui non seulement se regarde mais s’écoute. Sauf erreur de ma part, c’est un film qui a été post synchronisé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé et est-ce qu’il y a bien des notes et quelque chose d’un peu oriental dans cette musique ?

AZ : Il n’y a pas de pont qui se lève, comme à Saint-Pétersbourg, à Paris ? Vous allez pouvoir rentrer chez vous ? Parce que la soirée n’est pas terminée et il y a encore les dédicaces après. Donc je m’inquiète pour votre retour !

Je réponds : il y a très peu de séquences où il y a du son direct. Il y en a quelques-unes, surtout celles où il y avait vraiment un enjeu de jeu pour les jeunes acteurs, qu’il n’était pas possible de reproduire en post synchronisation. Donc en particulier là où ils sont dans le bus par exemple quand ils s’insultent un peu l’un l’autre. Moi j’entends que c’est du son un peu sale, une prise directe, pas très propre au niveau des voix. Il y a un autre moment avec du son direct, c’est quand Ivan rentre dans la voiture en pleurant et il dit à son père. « Pourquoi tu nous as amenés ici ? ». Ça, c’est quelque chose qu’on ne pouvait pas produire en post synchronisation mais là je trouve qu’on a fait du très bon son, très propre, même en direct. Mais oui on était en 2002.

À l’époque en Russie, on faisait très peu de sons directs, donc on a travaillé à l’ancienne et quelques-unes des voix étaient prises en direct mais l’essentiel était post synchronisé. Et surtout l’ensemble des autres sons étaient rajoutés après. Pour finir sur cette histoire de son direct / pas direct, déjà sur Le Bannissement, qu’on a fait seulement trois ans après, on avait fait 80 % de sons directs donc vous voyez cette technique est arrivée, s’est imposée ensuite assez rapidement, mais pas encore au moment du Retour.

Maintenant pour ce qui est de la musique, c’était mon premier film rappelez-vous, donc je n’avais pas d’équipe et j’étais un peu perdu, je me demandais : « mais avec qui dois-je travailler, comment faire ? ». Je prenais conseil auprès de mes amis, et je leur ai demandé entre autres de me recommander un compositeur, « trouvez-moi un compositeur ! ». Ils m’ont dit « écoute, va voir ce gars Andréï Dergatchov ». C’est quelqu’un qui n’a jamais fait de solfège, qui n’a pas d’éducation musicale mais qui composait chez lui comme ça de façon très spontanée à partir de samples de musique. Donc par exemple, on entend du Duduk arménien, il prenait ça et il le transformait en son ultra acoustique, électronique, et il créait ses pistes sonores. La première piste sonore de lui que j’ai entendue quand on s’est rencontrés, c’est celle que vous avez entendue dans le film, sur la scène où les enfants courent au tout début du film, où les deux garçons se poursuivent. Je l’ai écoutée et j’ai dit « OK ça marche pour notre film. Écris-moi encore d’autres choses ». Et on a continué à travailler de cette façon-là. Il a écrit des propositions, on en a gardé quelques-unes, on en a rejeté d’autres, et on a travaillé comme ça pour toute la bande son du film. Comme ça, de façon très spontanée.

Peut-être qu’une des raisons pour lesquelles ça peut sonner comme quelque chose d’un peu oriental, c’est que dans le scénario, comme je le disais tout à l’heure, Andréï et Ivan ne s’appelaient pas du tout Andréï et Ivan mais Artchi et David, et peut-être que ce côté géorgien des personnages a traversé, a imprégné la musique. Dans la séquence où les enfants descendent de la barque où il y a le père mort, on entend par exemple des chants géorgiens. Peut-être qu’il y a quelque chose de cet ordre-là qui a transpiré dans la musique.

Et je dois dire que j’ai tellement aimé Andréï Dergatchov, j’ai tellement aimé travailler avec lui, sa finesse, sa délicatesse, son perfectionnisme, qu’on ne s’est plus arrêtés de travailler ensemble. Et d’ailleurs, pour Le Bannissement, il est devenu ingénieur du son en chef du film, et il a également aidé à composer une partie des pistes musicales. On a continué à travailler avec lui, on travaille sur tous les tournages avec lui maintenant.

SG : il reste une ultime question :

Un spectateur : La question porte la réponse et rapidement : j’adore votre filmographie depuis deux ou trois ans. Il y a trois films qui m’ont marqué c’est celui-ci, Le Bannissement et…

SG : on ne va pas poser une question sur 3 films ! (Rires)

Reprise de la question : on voit des grands plans de nature sauvage. Comment les filmez-vous? Et comment les choisissez-vous ? Enfin quel est votre rapport dans ce film au(x) paysage(s) ?

AZ : c’est difficile comme question, ça mérite une réponse beaucoup plus longue. Je vais essayer de le dire en quelques mots. Disons que je pense que quand tu as besoin de faire une séquence en extérieur ou des séquences en extérieur, tu cherches le lieu. Il n’est pas donné d’entrée de jeu, il faut le chercher et le chercher jusqu’à le trouver. Je vais prendre l’exemple de Léviathan. Dans le scénario de Léviathan, l’action se passe dans un petit village au fin fond de la Russie, pas du tout là où on l’a tourné, et donc on a tracé un périmètre de 400 km autour de Moscou, on avait fait tous les petits villages, toutes les petites villes en cherchant le décor.

Soudain, par hasard sur Google Maps, on est tombé sur la mer de Barents et sur ce village de Teriberka, et on a décidé de tourner là. Et vous voyez maintenant si on relit le scénario et qu’on repense au film, c’est étrange, parce que dans le scénario, il n’est fait aucune mention de l’océan, de la mer, ni tout de ce décor qui pourtant dicte beaucoup des parti pris du film. Voilà, je crois que c’est ça, un vrai lieu, un vrai extérieur. Quand tu les trouves, ils te réinventent ton film d’une certaine manière. Et après quelle est la lecture de mon rapport avec la nature ? Je ne sais pas. C’est la création divine toujours merveilleuse où il y a beaucoup d’horizons, n’est-ce pas, après j’ai fait beaucoup de films où il y a un peu d’extérieurs, des films qui se passent essentiellement dans des intérieurs, comme Elena par exemple.

SG : Je vous remercie chaleureusement tous les deux. Et je rappelle qu’Andreï Zviagintsev a maintenant une carte d’abonné permanent au Méliès.

(Applaudissements)