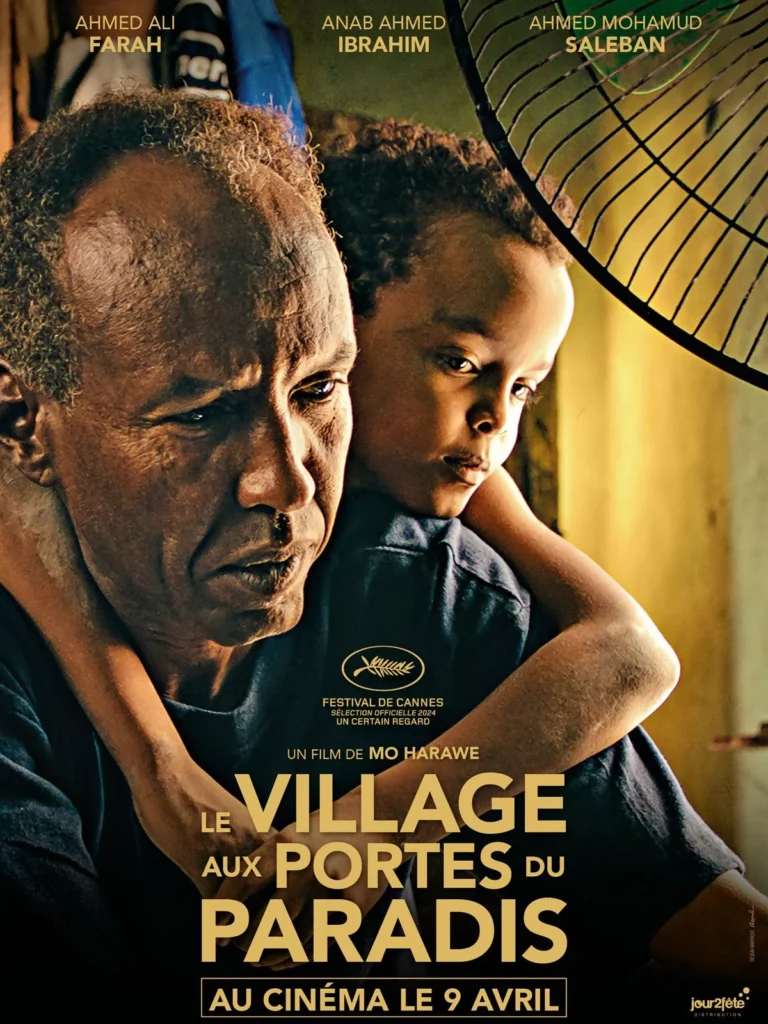

Un premier long-métrage qui raconte l’histoire d’une famille dans un petit village somalien. Beauté et délicatesse au programme, loin des images toutes faites qu’on peut avoir d’un pays en guerre, comme on en voit actuellement à la télévision dans d’autres pays.

Le Village aux portes du paradis donne à voir un pays dont on entend parfois parler, mais toujours pour annoncer des catastrophes et d’où nous arrivent très peu d’images : la Somalie qu’une chroniqueuse renommée a confondu avec le Soudan ! La Somalie en proie à des troubles politiques depuis des années. Un film qui raconte la vie d’une poignée de personnages en lutte pour leur émancipation et leur tranquillité, qui donne à penser sur la manière dont on se représente ces territoires en guerre.

C’est l’histoire d’une famille composée d’un homme, de sa sœur et d’un enfant, qui vivent dans un village nommé Paradis au bord de la mer. Mamargade vit de petits boulots : fossoyeur pour le compte de pompes funèbres, chauffeur de camionnettes dont on comprend rapidement qu’elles transportent des choses pas très claires. Araweelo, sa sœur, divorcée d’un homme avec qui elle n’a pas eu d’enfants, fait ce qu’elle peut pour constituer le petit capital lui permettant d’ouvrir sa propre affaire de couturière, en courant principalement derrière ses débiteurs, une femme non mariée ne pouvant prétendre obtenir un prêt bancaire. Cigaal, le petit garçon, fréquente l’école du village qui, faute d’argent et de professeurs, doit fermer. Son père l’envoie en pension dans une école plus éloignée mais mieux protégée des attaques régulières.

Film entièrement tourné en Somalie avec des équipes du pays appuyées par des professionnels venus de pays voisins et notamment d’Egypte. Photographie sophistiquée avec des couleurs vives, de la mer bleue aux vêtements colorés d’une fanfare qui passe dans le village comme pour s’éloigner des représentations fantasmées ou télévisuelles de l’Afrique de l’Est.

Pas d’images spectaculaires mais le film décrit la vie de ceux qui vivent avec les attaques de drones quotidiennes en s’approchant au plus près d’eux. Pour ça, il filme des acteurs non-professionnels pour la plupart, qui jouent des personnages dont l’existence n’a rien d’exceptionnel, et dont les trajectoires ne sont ni tragiques ni héroïques. Le film regarde simplement comment ils font dans ce contexte de guerre et la précarité qui est la leur. Il montre comment se nouent les relations affectueuses (quand le père et le fils jouent ensemble) mais aussi parfois dures (quand la tante rend visite au petit garçon dans l’internat où il se sent seul et abandonné par son « père »). Ces relations deviennent douloureuses quand Mamargade vole de l’argent à sa sœur et lui ment effrontément, ou quand il dit simplement avoir oublié de rendre visite à son fils un vendredi, entièrement pris dans sa course à la survie.

Dans ce va-et-vient, on sent la difficulté de l’existence quand le danger menace en permanence. Le conflit est là. On ne le voit pas mais on l’entend : un drone passant au-dessus d’une camionnette, obligeant Mamargade à descendre du véhicule pour se protéger, les sirènes de plus en plus retentissantes d’ambulances qui s’approchent d’un hôpital. C’est la Somalie, et parce que c’est la Somalie, c’est l’histoire de tous les gens qui vivent chaque jour dans un pays en guerre oublié de tous.

Après bien des rebondissements, avec deux planches, des clous, un peu de peinture et la complicité de son neveu, voilà Araweelo prête à mettre son projet à exécution.

C’est simple, c’est juste, c’est beau.

Patrick JOFFRE