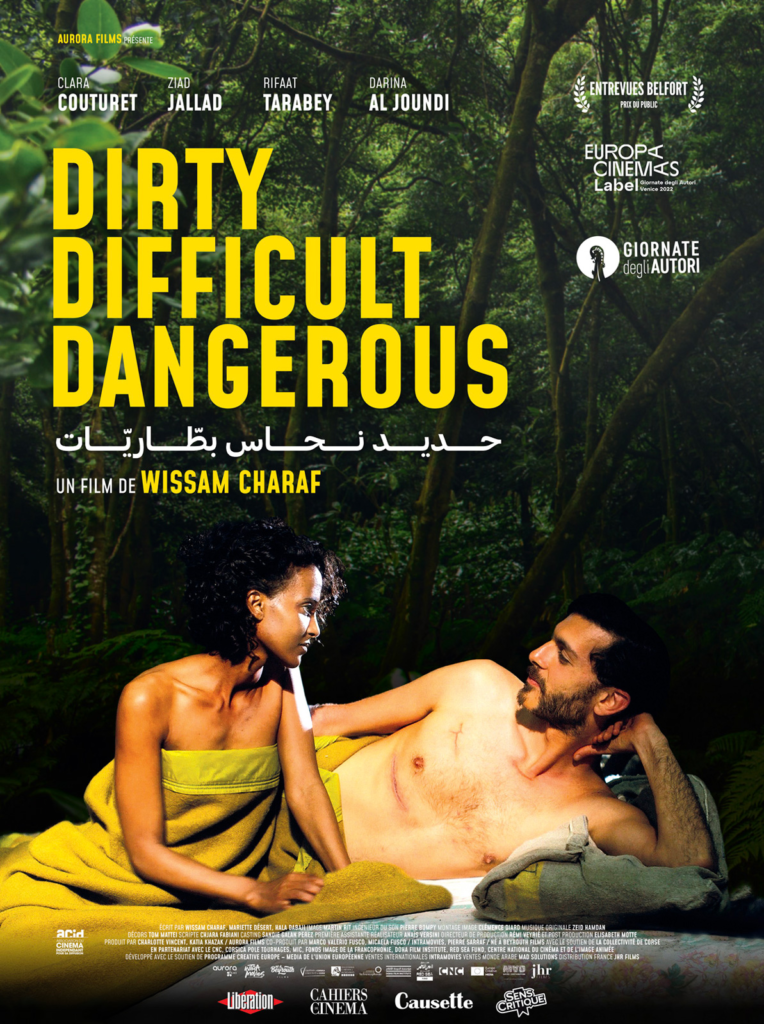

Ne sont-ils pas beaux, lui alangui sur cette couche misérable, elle drapée d’une couverture, chacun s’abîmant dans le regard de l’autre ? Regardez le triangle de lumière juste sous l’œil de la demoiselle. C’est tout un art, de faire arriver la lumière comme cela sur un visage. Ce n’est pas parce qu’on filme des gens pauvres, qu’on doit les filmer pauvrement.

Pauvres, ils le sont ! Matériellement, tout en bas de l’échelle. Spirituellement, tout en haut car l’amour les porte, les élève, les sauve. « Fer, cuivre, batteries ! » clame-t-il à qui veut l’entendre, mais qui l’entend ? Si tous les jours, vous entendez le ferrailleur vous solliciter, si c’est tous les jours, bientôt vous ne l’entendez plus ; mais elle, elle entend : « Chérie, je suis là ! » Il dit : « Fer, cuivre, batteries ! » et elle entend : « Chérie, montre-toi ! »

Alors, elle échappe quelques instants à l’attention du vieux colonel sénile dont elle s’occupe, elle apparaît sur le balcon et le soleil a beau inonder Beyrouth de lumière, c’est leur soleil intérieur qui irradie quand ils se retrouvent.

« Dirty. Difficult. Dangerous. » C’est le seul genre de travaux auxquels il a accès : sales, difficiles et dangereux. « Chez moi, j’avais une grande chambre » se rappelle-t-il. Bah oui, mais chez lui, c’était en Syrie. Ici, réfugié comme des centaines de milliers d’autres, il loue un lit. Pas une chambre ; un lit, pour quelques heures. Son marchand de sommeil l’envoie réveiller celui qui l’a précédé pour prendre sa place durant 4 heures, car il a payé pour 4 heures de sommeil. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Bah oui.

Elle, est-elle mieux lotie ? En apparence oui, puisqu’elle fait le ménage pour une famille aisée, donc elle vit dans leur grande maison. Elle fait le ménage et s’occupe du patron, un colonel à la retraite qui a perdu sa tête ; mais la patronne ne lui laisse pas une minute de répit et lui refuse le moindre congé.

C’est un film où l’on voit de grandes pancartes traversant les rues de Beyrouth, qui indiquent : « Couvre-feu pour les Syriens de telle heure à telle heure ». Un couvre-feu, juste pour les Syriens. C’est un film où l’on voit comment une réfugiée éthiopienne peut être réduite en esclavage. Il suffit que la famille qui l’emploie ait payé son voyage pour la faire venir au Liban et le tour est joué : si elle veut partir, elle doit rembourser le voyage ; or elle ne gagnera jamais assez d’argent pour cela. Qu’on lui confisque ses papiers et l’enferme à clé, la voilà littéralement prisonnière.

C’est un film qui vous fait passer de l’autre côté des statistiques. Un film qui vous fait accéder à l’intimité de deux êtres noyés sous les problèmes caractérisant les pays d’où ils viennent, dans les articles des journaux. Vous savez que le Liban est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés Syriens, que la moitié des domestiques étrangères travaillant au Liban sont éthiopiennes. Ce film rend leur identité à deux d’entre eux, vous fait percevoir combien ils sont sensibles, intelligents, dupes de rien, riches de rêves plus grands qu’eux-mêmes, que vous, que moi. Comme nous tous. Ne portons-nous pas chacun des rêves qui nous dépassent ?

Ils s’appellent Ahmed et Mehdia. La poésie les accompagne. Des écailles de métal apparaissent sur une épaule d’Ahmed, se répandent jour après jour sur son bras, remplacent sa peau, sa chair, envahissent petit à petit son corps et c’est la guerre, la guerre qu’il a fuie, qui se rappelle à lui, à nous.

Cette fiction leur offre un refuge et vous fera une place, si vous allez les voir. Le cinéaste Wissam Charaf fait preuve de la même délicatesse envers eux qu’envers nous, spectateurs, en usant de burlesque et de métaphores pour mettre de la distance entre la tragédie qui façonne leur destin et l’heure et 23 minutes que nous passons à faire leur connaissance. J’ai passé bien plus d’une heure et 23 minutes à repenser à eux, depuis que j’ai vu ce film, et je veux bien penser à eux encore et encore…

IDevaux