La musique au cinéma, quelle place dans les génériques du cinéma de fiction ?

Avez-vous remarqué l’emplacement des musiques dans les informations concernant les films de fiction (en considérant l’évolution dans le temps) ? La musique originale composée spécialement pour le cinéma, est placée dans les premières lignes aisément lisibles du générique. À l’inverse, les chansons ou musiques additionnelles, empruntées, sont situées très majoritairement en fin de générique, écrites si petites et défilant si vite que leur lecture est impossible. Quelle patience pour arriver au bout des génériques devenus de plus en plus interminables ! Sauf si la musique qui les soutend est belle à en fermer les yeux, telle un sas de décompression avant la sortie.

Dans les films anciens, les noms les plus importants défilaient au début du film. Depuis quand l’inversion est-elle devenue une convention, avec la relégation de la musique à la toute fin ? Par sous-estimation de l’importance de la musique au cinéma ? Pas seulement. Depuis l’avènement du numérique, les génériques ne sont plus faits pour être lus. Les personnes conceptrices ont perdu leur importance face à la puissance technique. Les contre-exemples sont possibles, j’accorde avoir vu très peu de films par rapport à la production exponentielle ; avoir souvent quitté la salle avant la fin du défilé de la liste, ou sans regarder ce pénible pensum, toute occupée à rassembler mes affaires sans rien oublier.

Sur les affiches ou les dépliants promotionnels des présentoirs quand les listes techniques sont détaillées, la musique originale composée pour un film est, sauf célébrité, mentionnée en petit.

L’image et le son sont pourtant aussi liés que l’illustration et le texte dans les bandes dessinées.

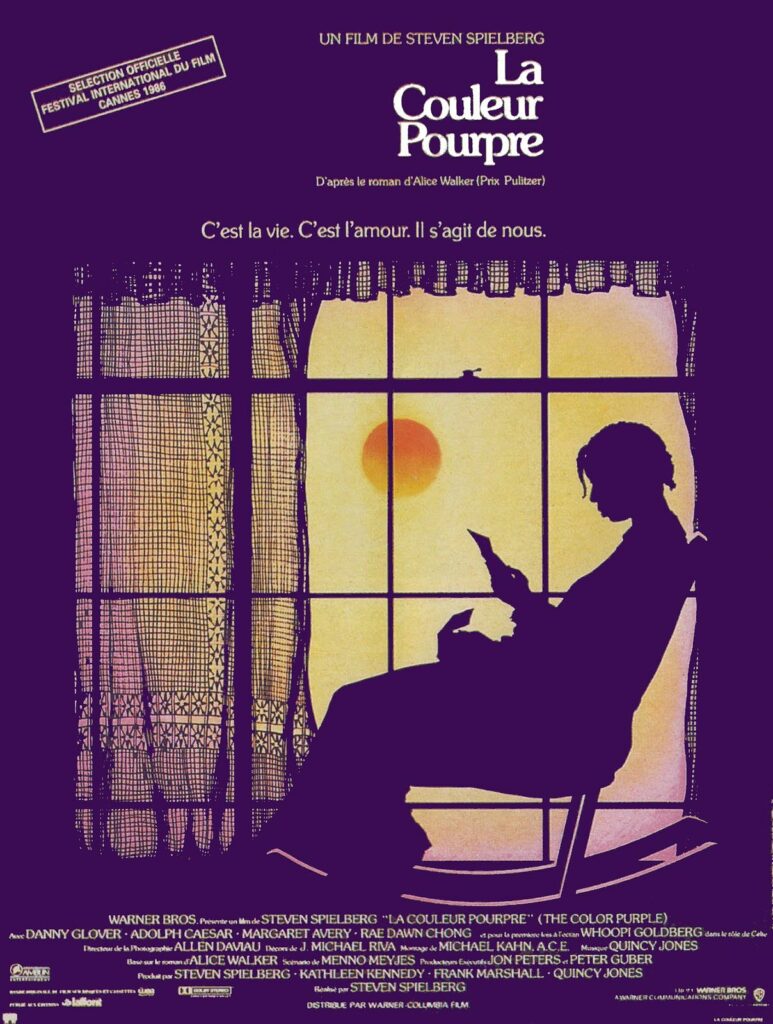

Que serait La couleur pourpre 1985 de Spielberg sans la sublime musique de Quincy Jones ? Une impossible réconciliation entre le profane et le sacré via le blues et le gospel. Le film n’existerait pas !

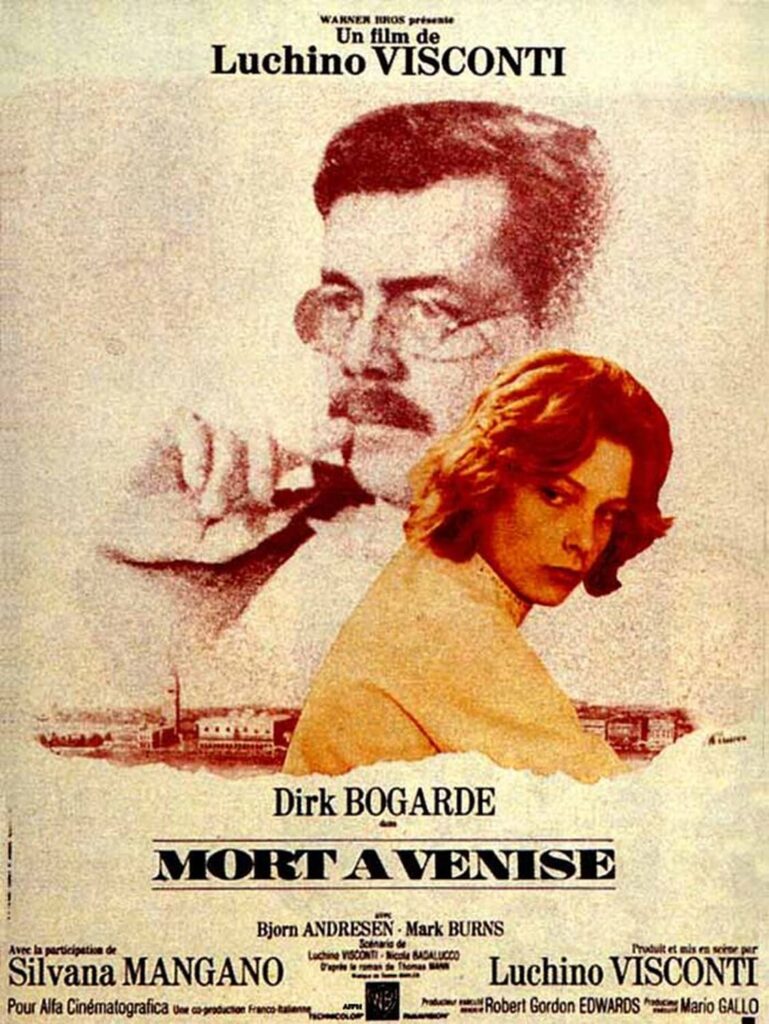

Que serait Mort à Venise 1971 de Visconti sans la 5e symphonie de Malher ? Peut-être, depuis MeToo, le regard libidineux d’un vieillard sur un trop bel adolescent.

Pourrrait-on goûter les fulgurances qui sauvent de la demi-heure de trop dans Limonov, la ballade 2024 par Kirill Serebrennikov, sans Tom Waits ni Lou Reed ni The Sex Pistols ? La musique est consubstantielle du personnage.

Que dire des musiques de Sarah Bernardt la divine hormis que certaines de ses mèlodies sont si familières qu’on se demande sur l’instant qui les a composées. On cherche, on hésite. Y penser extrait du film et démobilise toute personne qui n’est pas un puits de culture. On a oublié la mélodie en question au moment du générique final qui est une caricature concernant l’indication de ses nombreuses musiques. Elles ont ici la fonction d’illustrations historiques et sont écrites si petites, en défilant si vite, qu’on n’a le temps de ne rien voir !

Cette attitude profondément élitiste, rejetante, car accentuant la conscience de sa propre ignorance crasse, va à l’encontre de ce que devrait être un cinéma de qualité : un outil privilégié d’éducation populaire sans didactisme.

Une notable exception récente, le générique de Les voix croisées, est découpé par séquences. Comme sa consœur diva, la griotte Mah Demba – aussi célèbre au Mali qu’en France Nathalie Dessay – y apparait tout le long et pas seulement à la fin. Mais il s’agit d’un documentaire, pas d’une fiction.

En vrac, quelques unes parmi les multiples fonctions possibles de la musique au cinéma :

D’abord une découverte culturelle. Gràce au film de Guédiguian Le voyage en Arménie 2006, j’ai eu un coup de cœur durable pour la musique arménienne. Certains films peuvent rendre mélomanes.

La musique crée l’ambiance d’un film à condition de ne pas l’alourdir : elle est parasite quand elle couvre les bruits de la nature que nous avons désappris à écouter ; quand elle est trop forte ou trop systématique. Elle agresse et fatigue. Elle couvre le propos de l’image au lieu de le soutenir. À l’inverse, en sourdine, elle adoucit.

Un autre travers est la façon pompeuse de prévenir d’un événement imminent. Cette musique-là devient injonctive et manipulatrice en pensant à notre place. Elle gâche la surprise.

Parfois la musique se fait oublier. En sortant d’un film, on ne sait plus s’il y en avait. C’est bon signe !

Parfois un film est sans musique et on ne s’en aperçoit pas. La bande son n’a pas toujours besoin de musique. Quand celle-ci n’est que décorative, redondante ou omniprésente, le film aurait pu s’en passer.

Certaines collaborations musique/dialogues/mise en scène sont mémorables. Prévert/Kosma/Carné. Fellini/Rota. Jacques Demy/Michel Legrand.

Parfois, certaines musiques survivent mieux que le film qui les a fait naître. Elles mènent une seconde vie indépendante sans forcément se souvenir du nom du compositeur (rarement une compositrice). Peu ont retenu qui a écrit les musiques de Walt Disney ou de Jacques Tati. Personnellement, la musique d’Ennio Moricone m’a sauvée de l’ennui des westerns spagetti.

La notoriété d’un compositeur peut dépasser les films pour lesquels il a travaillé. En orchestre symphonique, la mélodie instrumentale de Michel Legrand se suffit à elle-même, survivant si avantageusement aux regards nunuches et paroles niaiseuses du duo amoureux dans Les parapluies de Cherbourg 1963 !

Une musique peut aussi être au film un souffle, une respiration, une transition, un élément narratif. Jeu implicite, elle peut remplacer les paroles, créer un effet comique ou inquiétant. Ellipse, elle raccourcit le temps. Elle joue à la fois sur l’intelligence et sur l’émotion. J’enfonce des portes ouvertes.

Par ces exemples, je sollicite de mentionner lisiblement toutes les musiques en début de générique. Pourquoi ne pas expérimenter un sous-titrage minimal (en italiques, distinct des traductions) pendant les passages des chants et musiques célèbres, ce qui imprimerait notre mémoire et enrichirait notre culture au lieu de souligner nos carences.

Florence, pour Ciné-café du 8 février 2025