Dans son film de 2014, L’institutrice, Nadav Lapid racontait une institutrice remarquant dans sa classe un enfant de 5 ans qui se mettait de temps en temps à déclamer des poèmes. Quand Les Cahiers du cinéma (et sans doute beaucoup d’autres journalistes et spectateurs) ont demandé à Nadav Lapid d’où venaient ces phrases assez miraculeuses, il a simplement répondu qu’à cinq ans, il était lui-même poète et que ces phrases étaient les siennes.

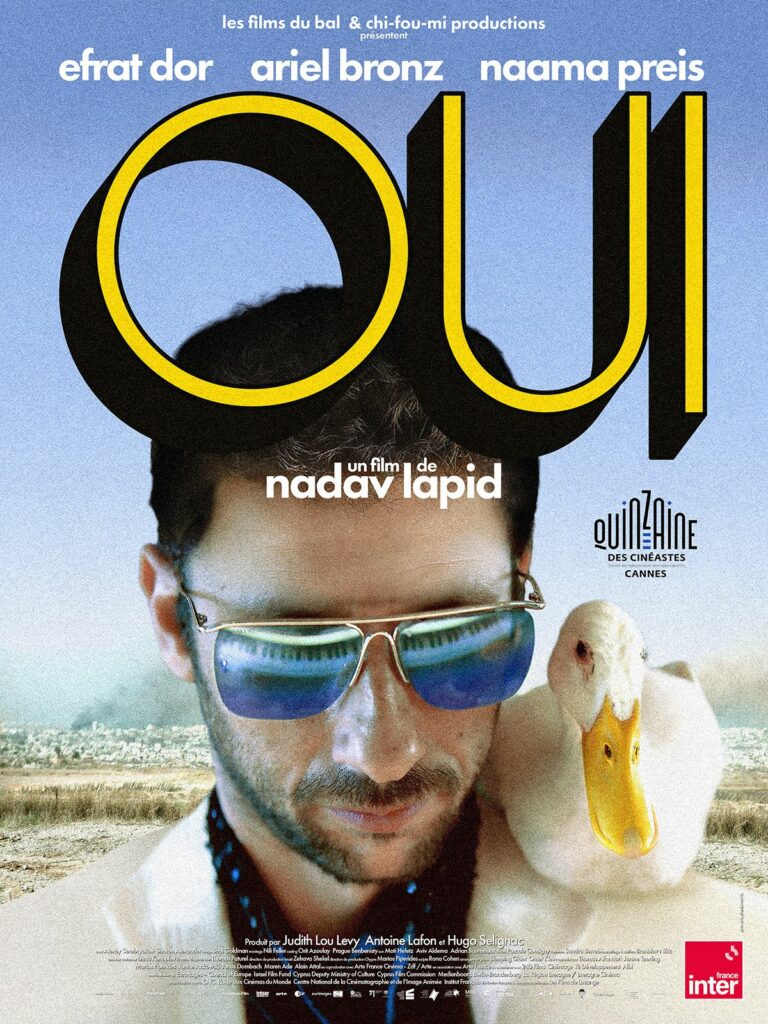

Qu’est devenu ce poète précoce, dans notre monde ? Dans notre temps où la réponse du gouvernement israélien aux massacres du 7 Octobre 2023 est un génocide à Gaza ? À l’écouter et à le voir nous répondre quand il est venu au Méliès après la projection de son film OUI, beaucoup d’entre nous ont été touchés par la fatigue et le désespoir qui se dégageaient de lui.

Pourtant, la première remarque au sujet de son film, au ciné-café, a été : « Je n’ai pas du tout aimé ce film. Il n’y a que l’intention que je trouve intéressante. » C’est vrai qu’il est perturbant. Il commence par une fête décadente à laquelle participent à la fois une élite friquée et des militaires. Ensuite, il colle aux basques d’un couple de « performeurs » qui se sont produits dans cette fête, elle danseuse, lui pianiste, heureux parents d’un bébé, mais précaires économiquement. Se présente à lui une opportunité financière : l’armée lui commande un hymne à la gloire du génocide en cours à Gaza. Il accepte (d’où le « Oui » du titre), le fait, puis décide de se rendre, « pour réfléchir », à la frontière d’où l’on peut voir Gaza. Donc Nadav Lapid a mis dans son film ces images réelles de la « colline de l’amour » d’où certains Israéliens viennent voir Gaza, à quelques centaines de mètres, brûler sous les bombes. Des colonnes de fumée noire s’élèvent dans le ciel. Dans ce film de fiction entrent alors des images du réel et pas n’importe lequel : celui de la destruction d’une ville et de sa population.

Comme dans ses films précédents, Nadav Lapid montre une société israélienne hédoniste jusqu’à l’indécence, vulgaire, indifférente au sort de ses voisins palestiniens, approuvant même la politique d’un gouvernement qui n’a que la haine pour gouvernail. Mais alors que ses films précédents mettaient en scène son rejet de cette société, à travers des personnages qui comme lui disaient « Non », ici il essaie le « Oui ». Il fait de son protagoniste un homme qui dit « Oui », sans le juger, sans surplomb ni cynisme, juste pour essayer de saisir ce réel qui lui échappe. Pour essayer d’atteindre ces compatriotes avec qui il se sent en tel décalage. « Mes films précédents n’ont pas marché, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils ont eu tellement pas d’incidence sur la société israélienne que j’essaie l’autre voie, j’essaie la voie du Oui, avec sincérité. » nous a-t-il dit.

Nul étonnement dès lors à ce que son film nous ait mis mal à l’aise. Il accueille la laideur et la vulgarité du monde. « Les exclure, ç’aurait été une autre indécence » a-t-il dit en substance. D’où les fêtes orgiaques, « J’ai vu les mêmes à Cannes ». D’où un personnage principal qui se compromet moralement « mais moi, en tant que cinéaste, quand je demande de l’argent à des producteurs je me compromets aussi. » D’où des mouvements de caméra où elle tourne sur elle-même jusqu’à nous donner le tournis et une bande son qu’il a voulue réglée à un niveau sonore maximum « pour que les spectateurs entendent distinctement les bombardements, quand Y (le protagoniste) se rend aux abords de Gaza. »

Ce film est donc un miroir tendu aux Israéliens dont il a déploré, dans une interview donnée à C à vous, qu’ils manifestent pour la libération des otages et contre Netanyahu, mais jamais pour les Palestiniens. Il a montré son film à Jérusalem, ne refuse aucun débat (voir cet extrait de C ce soir), même si cela signifie se confronter à des sionistes intolérants. Il nous a parlé de la tendresse qu’il a éprouvée pour son pays, quand il s’y est rendu 15 jours après le 7 Octobre 2023, « parce que le deuil nous rend plus doux ». Son film est donc provocant, mais c’est de la provocation dans le bon sens du terme, un appel à réfléchir. Ou plutôt, d’abord, à accepter de regarder la réalité en face et de l’admettre. Au minimum, ne pas la nier.

Revenons à L’Institutrice. « J’aime mon enfant, dit le père de l’enfant-poète, donc je ne veux pas qu’il soit poète. » Pas dans ce monde qui ne fait aucune place à la poésie, a compris Nadav Lapid quand il est devenu père à son tour. Il n’empêche, qu’il le veuille ou non, il reste un poète, ne serait-ce que par sa conscience blessée.

Compte-rendu du débat du ciné-café du 11 octobre 2025

Isabelle DEVAUX

Pour en savoir plus, dossier de presse du film :