Il n’y a pas que les sixties britanniques dans la vie. Certes, la pop anglaise a dominé les années 1960, mais il y a eu les sixties italiennes aussi, avec l’âge d’or du cinéma italien, et les sixties françaises. Des chanteurs comme Françoise Hardy et Serge Gainsbourg se sont exportés dans le monde entier, Brigitte Bardot inspirait des chansons jusqu’au Brésil et la Nouvelle Vague révolutionnait l’art cinématographique. À vrai dire, elle avait eu des précurseurs, comme Jean Vigo et Roberto Rossellini qui n’avaient pas attendu les redoutables jeunes critiques français pour sortir des studios et tourner dans les rues ; mais ils n’avaient pas fait partie d’une bande. Ce que montre le film de Richard Linklater, entre beaucoup d’autres choses, c’est que les cinéastes qui allaient créer la Nouvelle Vague formaient une vraie bande, écrivaient ensemble aux Cahiers du cinéma, se retrouvaient dans des cafés, allaient ensemble voir les films des uns et des autres, se conseillaient, s’épaulaient. Ça leur a donné une force qui a tout renversé sur son passage.

Nous sommes sortis de ce film avec une furieuse envie de revoir À bout de souffle. C’est bon signe, non ? « C’est la première fois que j’ai l’impression de comprendre ce qu’est la Nouvelle Vague » a dit quelqu’un. Et c’est un cinéaste texan, né en 1960 c’est-à-dire l’année où À bout de souffle est sorti, qui nous l’explique ! Il a choisi un film dont le tournage a été très documenté. D’innombrables photos ont été prises, il en reconstitue certaines. Quantité de témoignages ont raconté les rapports de Godard avec Truffaut, alors au beau fixe, et avec son producteur Georges de Beauregard, avec qui il en est venu aux mains.

Chaque fois qu’un nouveau personnage apparaît, l’acteur qui l’incarne est filmé face caméra et un sous-titre nous dit qui il est. Au début c’est perturbant, on se dit qu’est-ce que c’est que ce catalogue ? Mais très vite cette gêne disparaît et on est emporté par l’énergie des jeunes acteurs. « Vivez l’instant présent ! Vous vous amusez à tourner avec lui mais vous vous demandez où il vous mène » leur a dit Richard Linklater… et ça marche ! Ils nous entraînent dans leurs conversations de cinéphiles puis leur enthousiasme à fabriquer ce premier film quand enfin le tournage commence.

Ça donne des scènes courtes. Ils tournent un plan : clac, c’est dans la boîte. « On en refait une ? » demande quelqu’un. « Non ! » répond Godard et hop, on passe au suivant. S’ils travaillaient toute la journée ainsi, le producteur serait content mais régulièrement, sans prévenir, Godard s’arrête et congédie tout le monde. « Je n’ai plus d’idées ! » est une raison suffisante pour tout laisser en plan. Certains jours, ils ne tournent que deux heures. Il faut un culot fou pour se comporter de la sorte. Alors que tout le monde doute de lui, Godard a une confiance en lui-même étonnante, mais c’est qu’il vient de passer des années à élaborer des théories sur le cinéma et qu’il attend depuis des années de mettre en pratique ses idées : pas de prise de son directe des dialogues, comme ça on gagne du temps et on ne laisse pas la technique prendre trop de place. Pas touche à un décor naturel, telle la chambre de bonne dans laquelle seront tournées les scènes de lit. Il la veut telle qu’elle a servi à la jeune femme qui la prête, pour être au plus près du réel. Pas de raccord entre les plans, ni dans l’axe ni concernant les objets apparaissant à l’écran. Ça rend fous les « professionnels de la profession », la scripte se demande à quoi elle sert. Il fait fabriquer un grand charriot, avec un trou pour laisser passer l’objectif de la caméra et une bâche pour cacher ce grand escogriffe de Raoul Coutard (le chef opérateur) dont on se demande comment il a réussi à se plier pour tenir là-dedans ! Mais ça permet de filmer sans se faire remarquer, sans que les passants regardent. Pas de « scènes de transition » et au montage, il ordonnera des coupes dans chaque scène. Il faut que ça avance, il faut que ça soit vivant ! Il a vraiment cassé tous les codes. L’historien du cinéma Georges Sadoul l’a comparé à Céline en littérature. C’est une constante de l’histoire de l’art, dans toutes les disciplines : de temps à autre surgissent des artistes qui révolutionnent les pratiques, que personne ne comprend sur le moment mais qui deviennent des références par la suite.

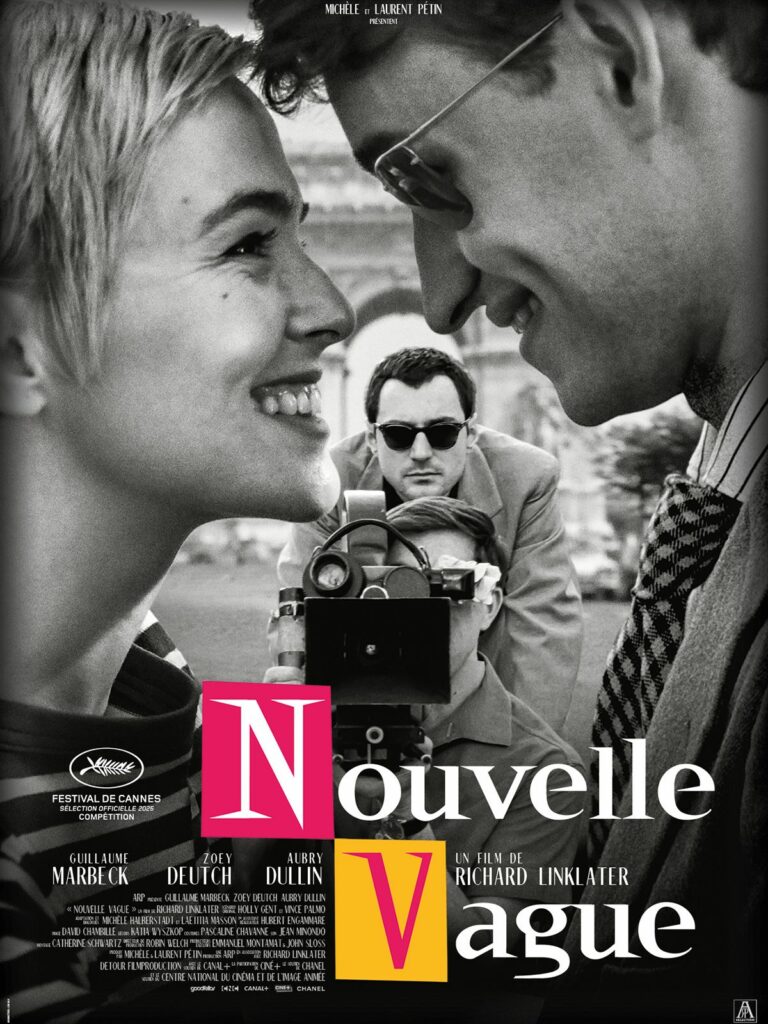

La reconstitution est phénoménale. Voit-on Godard ronger son frein aux Cahiers, parce qu’il sait que Truffaut va présenter Les 400 coups au Festival de Cannes et qu’il n’y est pas ? Scène suivante : il y va et nous avec ! Les voitures, les kiosques à journaux, la cigarette partout tout le temps, tout transpire l’époque. Paradoxe : de par ses moyens et la fidélité scrupuleuse de cette reconstitution, le film n’est pas godardien. Le noir et blanc, forcément pour évoquer un film tourné lui-même en noir et blanc, est sublime. Et les acteurs, quel charme ! Guillaume Marbeck reproduit à la perfection le phrasé si particulier de Godard, il compose un JLG qui nous a semblé plus charmant que l’original, drôle, souriant même, mais c’est qu’on n’a connu le vrai Godard que vieux. On a l’image de quelqu’un d’austère mais sur le tournage de son premier film, alors qu’il a mis tant de temps à y arriver, après tous ses camarades, on peut l’imaginer heureux. Aubry Dullin a réussi à choper quelque chose de Jean-Paul Belmondo, une nonchalance, une gouaille, un large sourire et un menton en galoche qui rappellent indéniablement Bébel. Et Zoey Deutch a l’accent américain craquant de Jean Seberg, son arrogance de star déstabilisée et dépitée de ne pas tourner avec Truffaut, mais qui s’adapte et joue le jeu, sans se douter qu’elle est en train de tourner le film le plus important de sa carrière.

Certains critiques ont reproché à Linklater d’avoir intégré trop de citations dans son film, comme dans cette scène où Roberto Rossellini passe aux Cahiers juste pour donner une leçon magistrale de quelques minutes à un public de jeunes cinéastes qui représentent toute la nouvelle vague… mais comment ne pas user de citations dans un film sur Godard, qui a passé sa vie à en faire, qui en a truffé tous ses films et qui disait : « Citer, c’est se citer » ?

Bref. Après Sirāt d’Oliver Laxe, après Oui de Nadav Lapid, après Put your soul on your hand and walk de Sepideh Farsi, après une palanquée de films durs, éprouvants, sortis depuis la rentrée de septembre, Nouvelle vague nous a fait du bien ! C’est une déclaration d’amour à un cinéma spontané, libre et en même temps très réfléchi, réussissant à capter, pour toujours, le parfum de son époque.

Ciné-débat du 25 octobre 2025 – Compte-rendu : Isabelle DEVAUX

Pour en savoir plus, dossier de presse du film :