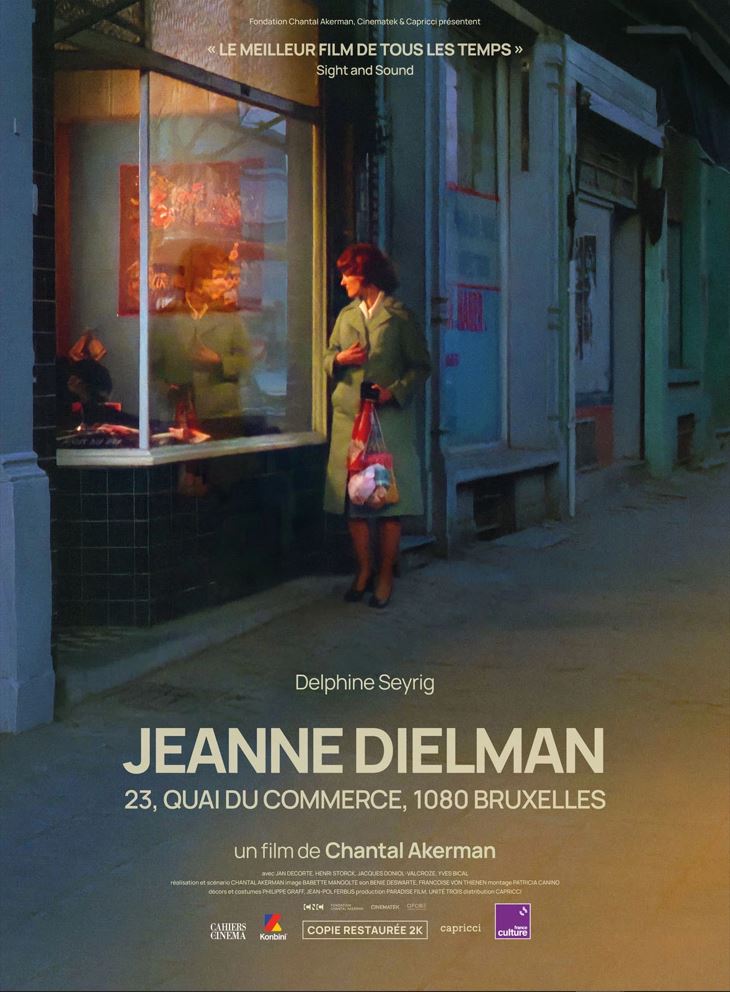

Quand « Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles » (c’est son titre complet) a été nommé meilleur film de tous les temps par 1 600 critiques du monde entier, je ne l’avais jamais vu, en gros l’idée que j’en avais c’était « Une femme épluche des pommes de terre pendant 3 heures » et cette femme avait beau être incarnée par Delphine Seyring, je me suis dit : « Quand même, les woke, ils exagèrent ! »

Et puis, sans doute à la faveur de ce classement, il est ressorti en salle, ô joie ! Je n’aime rien tant que découvrir un film, même et peut-être surtout un « vieux » film, sur grand écran. Or, Jeanne Dielman n’est pas un « vieux » film ! C’est un film qui ne vieillira jamais, à moins qu’un jour, les hommes se mettent à participer, mais vraiment je veux dire, aux tâches ménagères, aux courses, à la préparation des repas, à tout ce travail quotidien, harassant et invisibilisé.

C’est un film qui ne vieillira jamais aussi parce qu’il est d’une audace folle. Personne avant elles (Chantal Ackerman et Delphine Seyring), personne après elles, n’a consacré 3 heures et 21 minutes à montrer une aliénation qui se manifeste dans des occupations aussi « normales », normées, si banales que personne ne les remarque alors qu’elles occupent un temps fou, quand on y songe, dans toute une vie ! Et puis aussi, il montre trois journées remplies à ras bord de tâches qui se succèdent, toujours les mêmes et toujours dans le même ordre, et qui ne procurent aucun plaisir. Jeanne Dielman s’est fabriqué une journée type tellement pleine qu’il ne lui reste aucun interstice d’inattendu, de surprise, de ce qui pourrait procurer de la joie.

C’est un film qui montre ce qu’on appelle « la condition féminine » de manière implacable, c’est-à-dire que si Jeanne Dielman prépare à manger, nous assistons du début à la fin de cette préparation d’un repas. Si Jeanne Dielman fait la vaisselle, nous la voyons) laver toute la vaisselle sale, les couverts, les assiettes, les verres, les plats, jusqu’au rinçage de la cuvette. Ou plutôt, nous ne la voyons pas, parce que la caméra est dans son dos ; du coup c’est le son qui nous fait visualiser tout ce qu’elle fait, dans le moindre détail.

Nous l’entendons ouvrir et fermer les portes, aussi, dans cet appartement sombre, oppressant. Allumer et éteindre la lumière, sans cesse. Cette routine (éteindre la lumière à chaque fois qu’elle quitte une pièce, éteindre le chauffage quand il est l’heure de s’endormir) nous dit l’obsession d’économiser, de n’encourir aucune dépense inutile.

Quel intérêt ? me direz-vous. L’intérêt, c’est de vivre une expérience, pendant 3 heures et 21 minutes. Pas de se mettre en mode pause pour assister, plus ou moins passivement, à un spectacle concocté pour nous divertir ou nous informer ou nous sensibiliser… Non, c’est de vivre au rythme de Jeanne Dielman, d’éprouver le temps qui passe et ainsi, de détecter petit à petit les infimes détails qui font que finalement, quelque chose se passe.

Aurais-je pu imaginer qu’un jour je serais captivée par un épluchage d’une pomme de terre ? L’économe retire la peau du légume et puis soudain s’arrête parce que Jeanne Dielman s’arrête parce que son regard se fixe sur quelque chose qui se passe à l’intérieur de sa tête. A quoi pense-t-elle ? On a été tellement habitué à sa routine que quand celle-ci déraille, même de manière infime, toute notre attention est convoquée. L’après-midi, elle se prostitue et quand l’homme part, elle range l’argent qu’il lui a donné dans un pot et elle referme le pot. Un jour, elle oublie de le refermer, elle laisse le couvercle posé sur la table à côté du pot, et c’est un événement.

Ah oui, j’ai oublié de vous préciser ce petit détail : elle se prostitue, chez elle. Le film nous le montre comme je vous le dis, sur l’air de : « Ah oui, au fait, elle gagne sa vie en se prostituant, l’après-midi, quand son fils est à l’école. » Ah oui, elle a un fils. Pas de mari, elle est veuve, avec un grand garçon dont elle cire les chaussures tous les matins, dont elle plie le pyjama et range le canapé lit dès qu’il est sorti, à qui elle prépare à manger, qui ne participe à aucune tâche ménagère parce qu’elle se les est toutes appropriées. Un grand garçon gentil, qui lui dit des choses intimes qui montrent une sensibilité et une empathie envers elle, le soir avant qu’elle éteigne la lumière, et tout ce qu’elle lui répond, c’est : « J’éteins ».

C’est un film dont je suis sortie… sonnée. Abasourdie. Comme qui dirait, je me suis pris une claque, sans la voir venir. Depuis, il ne se passe pas un jour sans que je pense à Jeanne Dielman. Le film a imprimé une sensation en moi. La sensation d’une aliénation, d’une vie obsessionnelle, d’une femme murée vivante dans ce que la société attend d’elle. La sensation d’avoir observé avec de plus en plus d’intensité une actrice prodigieuse, rigoureuse, une du genre qui s’oublie totalement pour faire exister, pour rendre sensible un personnage et quel personnage ! « Elle est complètement vide » m’a dit quelqu’un. « Elle est pleine d’angoisse » m’a dit quelqu’un d’autre. Elle est singulière en tout cas, dans l’histoire du cinéma. Je ne savais pas que le cinéma pouvait servir à ça : interroger radicalement ce qui va de soi. Et je comprends, maintenant, comment 1 600 critiques de cinéma du monde entier ont pu considérer ce film comme le plus grand de tous les temps.

Isabelle DEVAUX

Post scriptum 1 : (même si pour moi, ça reste Ordet de Carl-Theodor Dreyer ![]() !)

!)

Post-post-scriptum : à condition que vous l’ayez vu, offrez-vous ce super bonus qu’est l’émission Sans oser le demander du 2 mai 2023, sur France Culture, avec Hélène Frappat en géniale exégète