Les critiques de cinéma, se copiant les uns les autres, ne cessent de comparer les âmes seules qui parcourent les films de Nuri Bilge Ceylan, à celles qui peuplent les pièces d’Anton Tchekhov ; pour moi c’est un contresens : je n’ai jamais ressenti que Tchekhov condamnait l’un quelconque de ses personnages.

Comment se fait-il que dans Power of the dog, je sens que Jane Campion ne juge pas le personnage antipathique de Phil Burbank joué par Benedict Cumberbatch, et que dans Les Herbes sèches, j’ai l’impression que Nuri Bilge Ceylan non seulement juge mais condamne son tout aussi antipathique Samet ? Peut-être parce que dans Power of the dog, il y a plusieurs scènes où l’on sent la vulnérabilité sous la carapace de virilité exacerbée que s’est construite Phil Burbank. Dans Les Herbes sèches, Samet n’a droit à aucune rédemption ; mais cela n’empêche pas le film d’être splendide…

Quand la projection s’est terminée, avec ma voisine on a consulté nos montres : il s’était écoulé 3h17 et on ne les avait pas senti passer. Le lendemain, on est allées voir Vers un avenir radieux, de Nanni Moretti : 1h35 et cette fois, on s’est ennuyées. Pas tout le temps, mais souvent. Comme quoi, le temps dont un film a besoin pour déployer son histoire est affaire de rythme, de fluidité dans la narration.

Un moment génial des Herbes sèches démontre cela : au milieu d’une scène, alors qu’on l’a juste envoyé éteindre les lumières du salon, un personnage passe une porte et se retrouve sur le plateau du tournage. Tout à coup sans transition on passe de l’intérieur un peu sombre d’un appartement modeste mais habité par une belle âme, à une succession de plateaux bardés de projecteurs, de micros, de décors amovibles… Après une minute de cette déambulation hors du film, il repasse la porte dans l’autre sens et on replonge avec lui dans l’appartement de Nuray, et en quelques secondes on oublie ce passage étonnant tellement le récit est prenant, tellement les personnages sont vivants, loin de tout cliché, et tellement leurs échanges sont forts et intenses.

Comme dans tout film de Nuri Bilge Ceylan, ce qui terrasse en premier qui le regarde, c’est sa beauté. Comme a dit Pedro Costa dans le débat au Méliès qui a suivi la projection de Vitalina Varela : « Créer de belles images, quand on fait du cinéma, c’est la moindre des choses… » N’empêche que ce n’est pas donné à tout le monde ! Le réalisateur turc est photographe de formation, il s’est formé à la photographie en autodidacte dès l’adolescence, c’est-à-dire qu’il a l’œil pour capter la lumière, créer des cadres qui s’impriment sur la rétine, comme cette où scène un personnage apparaît dans la neige, traversant le plan en diagonale avant qu’un traîneau conduit par un cheval surgisse à son tour, le dépasse puis s’arrête pour le prendre… Nul besoin de mots sur ces images magiques et pourtant, des mots, il y en a beaucoup dans Les Herbes sèches, il y en a tant et tant !

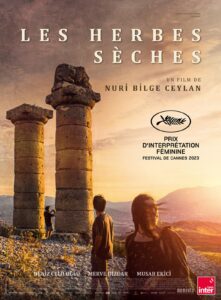

Samet est un professeur enseignant le dessin à des enfants de paysans dans une région reculée d’Anatolie, loin, très loin d’Istanbul. Et recouverte d’une neige épaisse qui fait hiberner la nature (et les hommes ?) de longs mois. Il a tellement l’impression de gâcher sa vie, là, qu’il la gâche effectivement, en regardant de haut tout ce et ceux qui l’entourent, en attendant une mutation comme d’autres attendent Godot… Son colocataire Kenan est plus gentil mais il a l’impression d’être passé à côté d’une nomination comme directeur de l’école, alors la neurasthénie le guette tout autant. Tous les deux sont réveillés, secoués par une collègue féminine beaucoup plus combative, tellement plus engagée dans la lutte pour une société plus juste qu’elle ne connaît pas l’auto-apitoiement ; alors qu’elle aurait bien plus de raisons de se plaindre qu’eux…

Ce beau personnage digne et lucide a valu à sa merveilleuse interprète, Merve Dizdan, le prix d’interprétation féminine à Cannes. Elle est le feu ardent qui fait tenir le film, qui fait advenir le questionnement des consciences. Elle est celle qu’on attend et qui donne plus que ce qu’on attend. Celle qui tient dans sa main les petits garçons qui se prennent pour des hommes alors qu’ils ne savent pas grandir, dans une société patriarcale.

Comme dans Sommeil d’hiver, comme dans Le Poirier sauvage, mais de façon plus convaincante pour moi grâce à ce personnage féminin lumineux, Les Herbes sèches enchaîne les tunnels de dialogues contradictoires. On se confronte par la parole et quand on n’est pas d’accord, on argumente à n’en plus finir, jusqu’à atteindre un silence plus beau que tout ce qui l’a précédé, tant il nous fait réfléchir.

Un petit bonus ? Un grand bonus : la musique sur laquelle défile le générique de fin, somptueuse, signée Philip Timofeyev :

Et si vous voulez écouter Nuri Bilge Ceylan, il était sur France Culture, dans L’heure bleue le 22 juin, et dans Bienvenue au club le 17 juillet.

Isabelle DEVAUX